はじめての脱炭素経営 〜小さな一歩から始める、持続可能な未来への取り組み〜

大企業だけでなく、中小企業を含むすべての企業が脱炭素経営に取り組むべき理由をわかりやすく解説しています。炭素経営の取り組みを進めることで、自社だけでなく持続可能な社会へ向けて一歩を踏み出しませんか?

なぜ今、脱炭素経営なの?

気候変動は今や企業にとって無視できない課題となっています。世界的な脱炭素運動が加速する中、日本もパリ協定に基づき、2030年までに温室効果ガス排出量を46%削減、2050年までに実質ゼロ(カーボンニュートラル)を目指す目標を掲げています。

脱炭素経営とは

脱炭素経営とは、気候変動問題の解決に向けて、企業が経営方針や事業活動に脱炭素の視点を取り入れることを指します。たとえば、再生可能エネルギーの利用、省エネ設備の導入、サプライチェーン全体でのCO2削減がその具体例です。

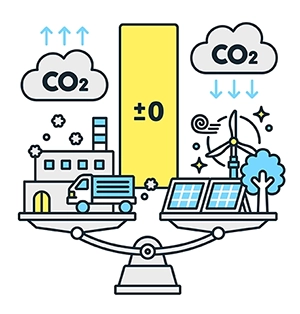

また、「カーボンニュートラル」とは、排出する温室効果ガスの量を削減するとともに、吸収や相殺を通じて実質ゼロを目指す取り組みです。企業がこれを実現することは、規制対応だけでなく、取引先や投資家からの信頼を得る上で不可欠です。

なぜすべての企業が脱炭素に取り組まなければいけないの?

すべての企業が脱炭素に取り組むことで、環境への貢献だけでなく、持続可能な経営の実現が可能となります。しかし、実際のところ「これは大企業が取り組むべき課題で、中小企業はまだ先」と考えている方が多いのではないでしょうか。

たしかに、中小企業にとってはリソースやコストの面でハードルが高く見えるかもしれません。

ですが、現実には中小企業も規制や取引先の要求に対応する必要があり、取り組みを先延ばしにすることでリスクが増大する可能性があります。逆に、早い段階から取り組むことで競争優位を築くチャンスにもなります。

ここからは、「なぜ大企業だけでなく、すべての企業が脱炭素に取り組む必要があるのか」を、①取引先対応、②ステークホルダー対応、そして③規制強化という3つの観点から説明します。

脱炭素に取り組むべき3つの理由

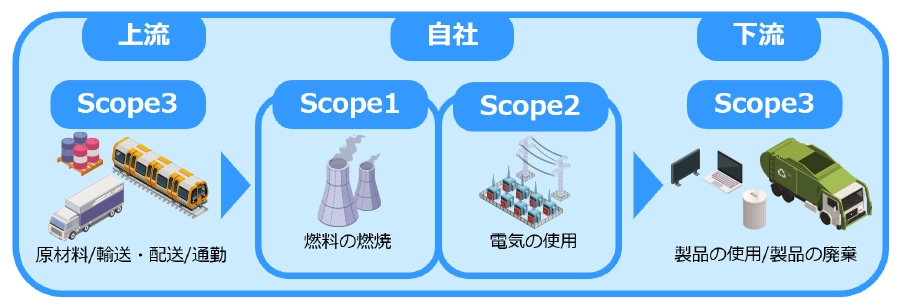

① 取引先からの要求

2050年までに実質ゼロ(カーボンニュートラル)を目指す目標に向けて、「GHGプロトコル」という温室効果ガスの排出量を算定・報告する際の国際的な基準が設けられました。このGHGプロトコルでは、自社だけでなく、上流・下流を含むサプライチェーン全体のCO2排出量を算定し、報告することが求められています。

この中で、大企業にとってサプライチェーン全体の排出量(Scope3)が占める割合が非常に大きいことが明らかになっています。そのため、大企業がCO2削減目標を達成するには、サプライチェーン全体での排出量削減が不可欠です。これにより、多くの大企業が取引先である中小企業に対し、排出量削減への取り組みを要請し始めています。

具体的には、次のようなケースが増えています:

サプライチェーン全体で削減に取り組む要請がでている。

CO2排出量削減目標を達成できない企業とは、取引を見直す可能性がある。

こうした状況を踏まえ、取引先からの要求に対応するためには、まず自社のCO2排出量を正確に把握し、具体的な削減計画を立てることが重要です。

② ステークホルダーからの要求

近年、ESG投資が注目されています。ESG投資とは、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)という非財務情報を考慮して行われる投資のことです。企業評価の基準が売上や利益といった財務情報だけでなく、これらの要素にもしっかり取り組んでいるかどうかにシフトしてきており、資金調達や投資判断の重要な要素として広がりを見せています。この流れの中で、脱炭素に対して十分な取り組みを実施していない企業は、金融機関や投資家からの資金調達が難しくなるだけでなく、取引先や消費者からの信頼を失うリスクもあります。

これまでは、気候変動対策などはCSR活動の一環として取り組まれるもので、コスト増加につながると考えられてきました。しかし現在では、脱炭素は経営上の重要課題であり、ESG投資の観点からも企業価値を左右する要素として全社的な取り組みが求められています。

こうした状況を踏まえ、まずはESGへの対応状況を把握し、環境面での改善計画を策定することが重要です。CO2排出量の可視化や削減目標の設定といった具体的な取り組みを進めることで、ステークホルダーからの信頼を得ることが可能になります。

③ 規制強化

「カーボンプライシング」とは、企業などが排出するCO2に価格を付け、そのコストを可視化することで排出者の行動を変化させる政策手法です。代表的な手法として「炭素税」や「排出量取引」が挙げられます。

これらの制度は欧州を中心に広がりを見せており、特に欧州連合(EU)の排出量取引制度(EU ETS)は2005年の導入以来、多くの温室効果ガス排出源での削減を実現しています。

日本でも、カーボンプライシングの本格的な導入が検討されており、議論が進行中です。このような規制が導入されると、CO2排出量が多い企業ほど経済的な負担が増し、競争力を維持するために脱炭素化が必須となります。

まとめ

自社の環境への取り組みを見返してみよう

これまで、脱炭素経営に取り組むべき理由を説明してきました。内容に関しては企業リスクに関わる部分が多く、ネガティブな要素から不安に思われた方が多いかと思います。しかし、脱炭素経営の施策の1つである「カーボンニュートラル」への取り組みは、単なる形式的な活動ではなく、その過程を通じて新たな価値を創造し、さまざまなメリットをもたらすことが期待されます。企業の環境経営を積極的に推進するサステナビリティ担当者にとって、カーボンニュートラルの概要や取り組みのメリットを十分に理解することは不可欠です。この機会に自社の取り組みを見直し、持続可能(サスティナブル)な経営の実現を目指しましょう。

カーボンニュートラル社会の実現へ

丸文のメッセージ(カーボンニュートラルへの想い)

「未来」をつなぐ、「技術」で繋ぐ。そんな想いを胸に、約3,000社のお客様に先端エレクトロニクス製品をお届しています。

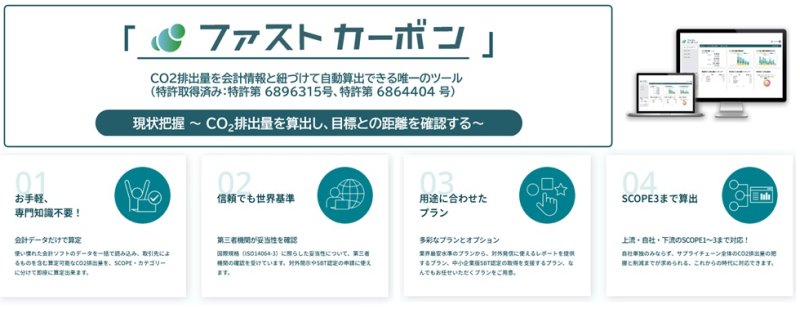

1844年(弘化元年)の創業以来培ってきた歴史を大切にしながら、これからも持続可能(サスティナブル)な社会の実現に寄与する企業であり続けます。お客様と共にカーボンニュートラル社会への第一歩を踏み出すために、脱炭素化の入口となる「CO2排出量算定・可視化ソリューション」から、サプライチェーン全体(Scope3)の最適化、さらには取引先との排出量削減に向けた協業体制の構築へと繋げるご提案をいたします。