お探しの方はこちら

なぜ中小企業が脱炭素経営をしなければならないのか

近年、脱炭素経営は大企業だけでなく、中小企業にとっても避けて通れない経営課題となっています。サプライチェーン全体でのCO2削減が求められる中、中小企業が脱炭素対応を怠ると、大企業との取引に影響を及ぼす可能性があります。本記事では、中小企業が脱炭素経営に取り組むべき理由と、その具体的な手法を解説します。

中小企業が脱炭素経営を進めるべき理由

1. 取引先・市場からのプレッシャー

多くの大企業がカーボンニュートラルを目指し、サプライヤーにも脱炭素対応を求めています。例えば、米国の大手テクノロジー企業は2030年までにサプライヤー全体をカーボンニュートラルにすることを発表しており、日本国内の大企業も同様の方針を打ち出し始めています。そのため中小企業が脱炭素対策を講じないと、サプライチェーンから排除されるリスクが高まります。

2. ESG投資と資金調達の変化

環境に配慮した企業への投資が拡大しており、脱炭素経営を進める企業は資金調達が有利になります。特に、SBT(Science Based Targets)やRE100などの環境認証を取得することで、ESGファンドや金融機関からの評価が向上し、事業成長のための資金を確保しやすくなります。

3. 消費者・従業員の意識変化

消費者の環境意識が高まり、環境に優しい商品・サービスを提供する企業が選ばれやすくなっています。また、環境に配慮した企業は優秀な人材の確保にも有利です。環境対応を進めることで、企業ブランディングや採用競争力の向上が期待できます。

4. 政府の政策と規制強化

日本政府は2030年までにCO2排出量を46%削減、2050年にはカーボンニュートラルとする目標を掲げ、炭素税の導入や補助金制度を活用しながら、企業の脱炭素化を支援しています。補助金を活用することで、初期投資の負担を軽減しつつ、競争力を維持できます。

中小企業が取り組むべき脱炭素経営のステップ

1. CO2排出量の可視化

自社のCO2排出量を把握することが第一歩です。スコープ1(直接排出)・スコープ2(電力使用による排出)・スコープ3(サプライチェーン全体の排出)を明確にし、削減計画を策定します。

2. 省エネ・再エネの導入

エネルギー効率の高い設備の導入やLED照明の活用など、省エネ対策を実施しましょう。さらに、再生可能エネルギーの活用により、自社のカーボンフットプリントを削減できます。

3. カーボンクレジットの活用

すぐに削減が難しいCO2排出量については、カーボンクレジットを活用して相殺することが可能です。J-クレジットやボランタリーカーボンマーケット(VCM)を活用し、カーボンニュートラルを実現する手段を取り入れましょう。

4. 認証取得とPR戦略

SBTやカーボンニュートラル認証を取得し、自社の環境対応を可視化しましょう。また、公式WebサイトやSNS、プレスリリースを通じて、自社の脱炭素の取り組みを積極的に発信し、企業価値を高めることが重要です。

まとめ

戦略的に脱炭素経営を進めるために

脱炭素経営は、中小企業にとっても市場競争力の強化、資金調達の優位性、消費者や取引先からの信頼向上に直結する重要な経営戦略です。CO2排出量の可視化、再エネの活用、カーボンクレジットの導入、環境認証の取得とPR活動を組み合わせることで、企業価値を高めることが可能です。

今こそ、戦略的に脱炭素経営を推進し、企業としての競争力を強化していきましょう。

また、持続可能な未来を築くために、私たち一人ひとりが日常的に意識を持ち行動することが重要です。この機会に自社の取り組みを見直してみましょう。

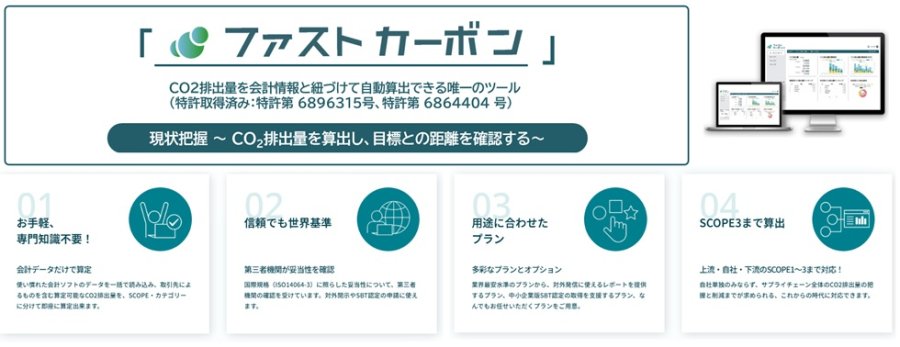

まずは自社のCO2排出量を算定して把握しよう!!

カーボンニュートラル社会の実現へ

丸文のメッセージ(カーボンニュートラルへの想い)

世界と、かなえる。そんな想いを胸に、約3,000社のお客様に先端エレクトロニクス製品をお届しています。

1844年(弘化元年)の創業以来培ってきた歴史を大切にしながら、これからも持続可能(サスティナブル)な社会の実現に寄与する企業であり続けます。お客様と共にカーボンニュートラル社会への第一歩を踏み出すために、脱炭素化の入口となる「CO2排出量算定・可視化ソリューション」から、サプライチェーン全体(Scope3)の最適化、さらには取引先との排出量削減に向けた協業体制の構築へと繋げるご提案をいたします。

関連商品

関連ブログ

お探しの方はこちら

関連リンク

商品別

- 半導体・電子部品

- アンプ

- オペアンプ

- クロック

- リアルタイムクロック

- 水晶発振器・発信子

- 有線インターフェイス

- USB

- イーサネット

- LVDS・SerDes

- ビデオ・オーディオ

- その他(有線インターフェイス)

- 無線インターフェイス

- WLAN・コンボ

- Bluetooth・BLE

- NFC・RFID

- その他(無線インターフェイス)

- アイソレーション

- アイソレーションリレー

- デジタルアイソレータ

- マイコン・プロセッサ

- 8Bit・16Bit

- ARM

- AI・DSP

- モータドライバ

- フルブリッジ

- ブラシレスDC

- ステッピング

- 電源

- レギュレータ・LDO

- スイッチングDCDC

- 複合電源(PMIC)

- LEDドライバ

- バッテリマネージメント

- その他(電源)

- RF・マイクロ波

- ミリ波

- アンテナ

- センサー

- 温度・湿度・環境

- 加速度・モーション・ジャイロ

- 近接・ToF

- 圧力センサ

- 磁気センサ・ホール素子・電流

- 光電センサ

- ポジション(位置・角度)

- その他(センサー)

- ASIC・FPGA・PLD

- FPGA

- PLD

- ASIC

- その他カスタム

- メモリ

- DRAM

- FLASH

- その他(メモリ)

- ディスプレイ

- 電子ペーパ

- LCDパネル

- ASSP(特定用途向け)

- 音声合成

- セキュリティ

- その他(ASSP(特定用途向け))

- ディスクリート

- ゲートドライバ

- MOS-FET

- SiC/GaN (FET/Diode)

- IGBT

- ダイオード

- 保護素子

- TVSダイオード

- サイリスタ・トライアック

- ヒューズ

- バリスタ

- 受動部品

- トランス

- インダクタ

- 抵抗

- コンデンサ

- コネクタ・スイッチ

- ボード間

- 筐体間

- 高周波

- その他(コネクタ・スイッチ)

- その他(半導体・電子部品)

- 放熱

- オーディオ

- その他(その他)

- ソフトウェア

- クラウド

- エンタープライズソフトウェア

- 組込ソフト

- セキュリティ

- OS・開発ツール

- 計測・測定・表示機器

- 測定機器・計測機器

- テスタ・モニタリング

- ディスプレイ・DLP

- その他(計測・測定・表示機器)

- 検査・分析機器

- 検査機器(破壊・非破壊)

- 解析機器

- その他(検査・分析機器)

- ICTソリューション

- ネットワーク機器

- ストレージ機器

- シミュレータ・テスタ

- サーバ

- セキュリティ

- ICT機器

- サービス

- その他(ICTソリューション)

- 組立・ロボティクス

- 組立・実装装置

- 産業用ロボット

- サービス用ロボット

- その他(組立・ロボティクス)

- レーザー・光学部品

- レーザー加工・微細加工

- 半導体レーザー

- LED・光ランプ

- ランプ

- 白色LED

- 波長別LED

- その他(レーザー・光学部品)

- 組込コンピュータ

- CPUボード

- CPUモジュール

- 産業用マザーボード

- Mini-ITXボード

- 小型SBC

- VME/VPXボード

- 組込システム

- 産業用PC

- パネルコンピュータ

- その他(組込コンピュータ)

- 拡張ボード

- カメラおよび周辺機器

- 特定用途向け・その他

- IP・ライセンス

- 組込モジュール

- ドライビングシミュレータ

- RF・マイクロ波コンポーネント

- ソーラー・太陽電池系

- サービス

- 開発委託・セミナ・検収・メンテナンス等

- 医療機器

- 医療機器