大気圧プラズマによる表面改質-樹脂材料へのプラズマ処理事例紹介-

近年、自動車業界を始めとして様々な分野で樹脂材料の適用が進んでいます。

樹脂材料は加工が容易である反面、難接着性、難塗装性のものも多く、接着や塗装、コーティングなどを行う場合には、前処理が必要となることが多くあります。この前処理としては、表面粗しやプライマー、フレーム処理など様々な手法がありますが、最近は大気圧プラズマによる表面改質が用いられることも多くなってきました。

そこで今回は、大気圧プラズマを使用した表面改質について、実際の代表的な樹脂材料を使用した処理効果、濡れ性の向上のデータをいくつかご紹介していきます。

大気圧プラズマとは?【接着不良を解決】原理とPP・異種材料への前処理効果を徹底解説

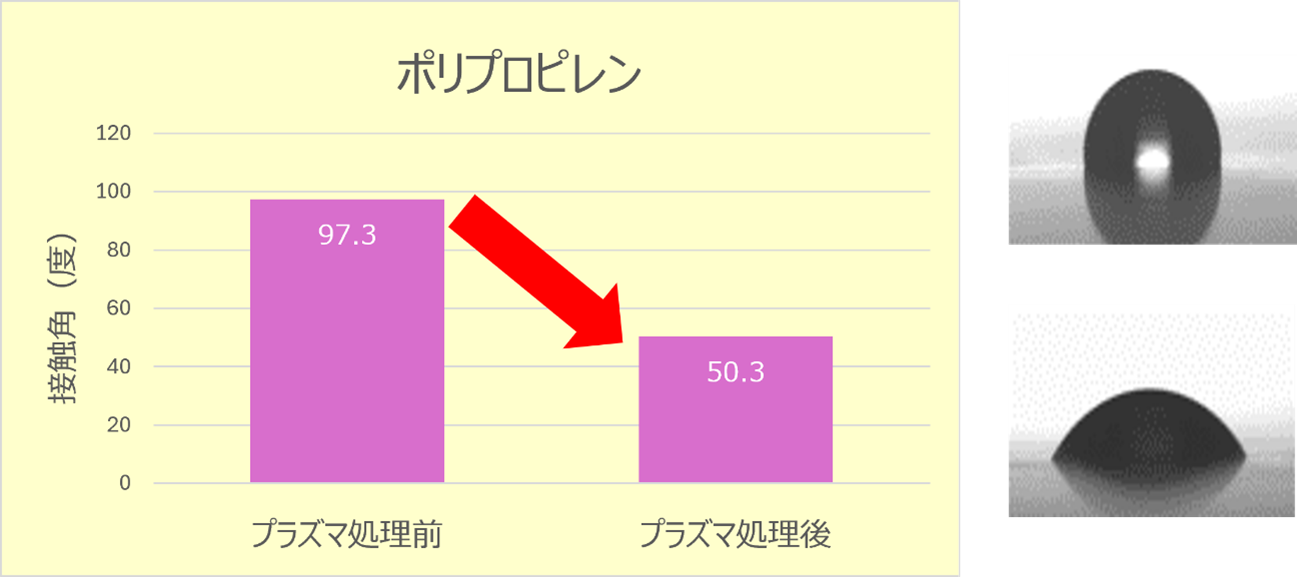

①ポリプロピレン(PP)

PPは自動車業界などでよく使用される樹脂材料ですが、難接着性、難塗装性のため必ず前処理が必要になります。しかし下記のように大気圧プラズマを照射することで、濡れ性が向上することが確認できます。

このように、大気圧プラズマの能力評価には水接触角が多く用いられます。

大気圧プラズマ処理により親水性が向上する(接触角が低くなる)と、接着剤・塗料・コーティング剤との水素結合の数が増加し、化学的な密着力が向上します。

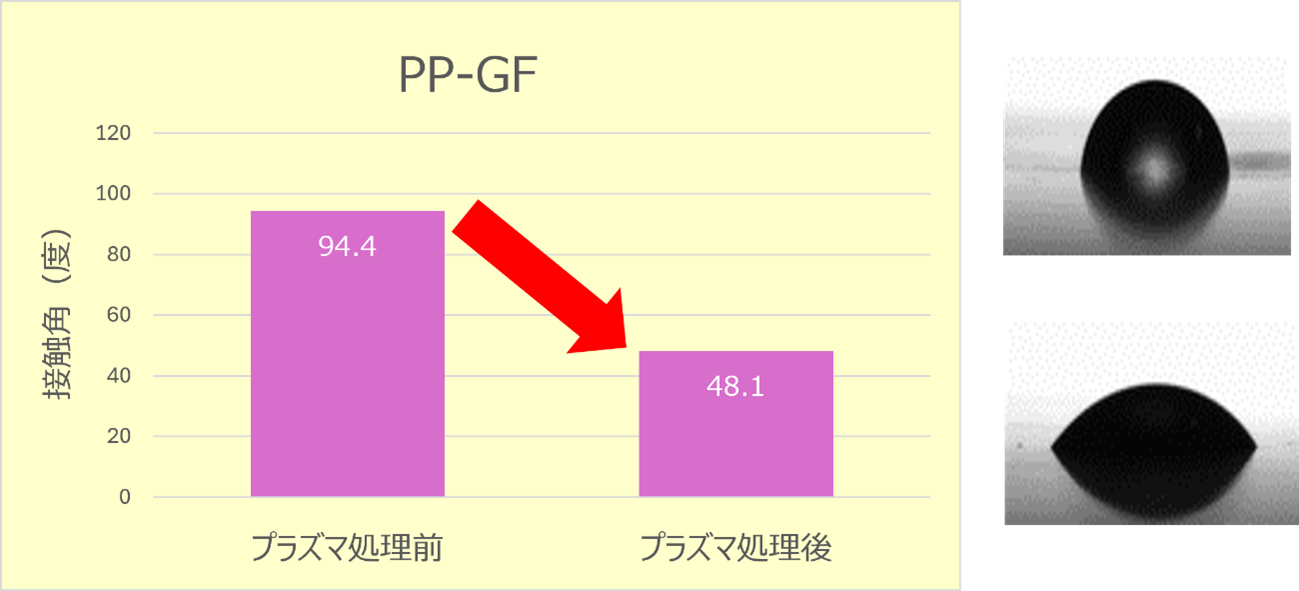

②ガラス繊維含有ポリプロピレン(PP-GF)

PPGFもPPと同様に様々なところで使用される樹脂材料であり、特に強度を要求されるような部位に使用されることが多く、やはり何らかの表面処理が必要になります。

基本特性はPPと同じですから、下記のようにプラズマ照射によりPPと同様に濡れ性を向上させることができます。ただし、ガラス繊維の含有量によって、処理効果は若干異なってきます。

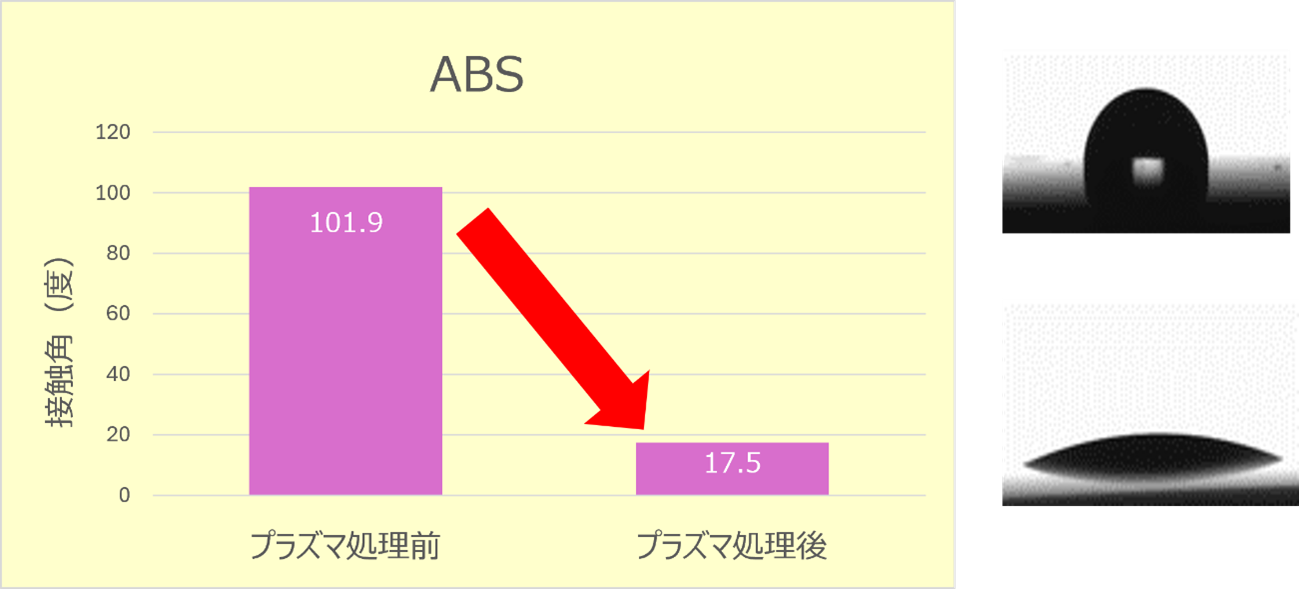

③アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体(ABS)

ABSは、多くの分野で外観を重視するような部位でよく用いられますが、やはり接着などには前処理が必要になる樹脂材料です。

こちらも、プラズマの照射により、容易に濡れ性を改善することができます。

④その他処理効果が見込める材料

樹脂材料は、大気圧プラズマによる濡れ性改善の処理効果を得られる材料が多く、この他にも

ポリカーボネート(PC)、ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、

ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリオキシメチレン(POM)

ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ナイロン(PA6,PA66,PA9T)、ポリイミド(PI)、

ポリフェニレンサルファイド(PPS)、炭素繊維複合材料(CFRP)、シクロオレフィンポリマー(COP)、ポリウレタン(PU)、熱可塑性オレフィンエラストマー(TPO)、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリオキシメチレン(POM)、ポリジメチルシロキサン(PDMS)、シリコンゴム、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂、オレフィン系樹脂など、その他多くの材料での処理効果を確認しています。

⑤評価テストのおすすめ

樹脂材料の表面の濡れ性が向上すれば、基本的には接着や塗装の前処理として適用できる可能性が高いと考えられます。しかし、あくまでも最終的に必要なのは接着強度や密着強度の改善になりますから、実際に大気圧プラズマを使用した評価テストを実施し、その効果を詳細に確認していただくことは必要です。

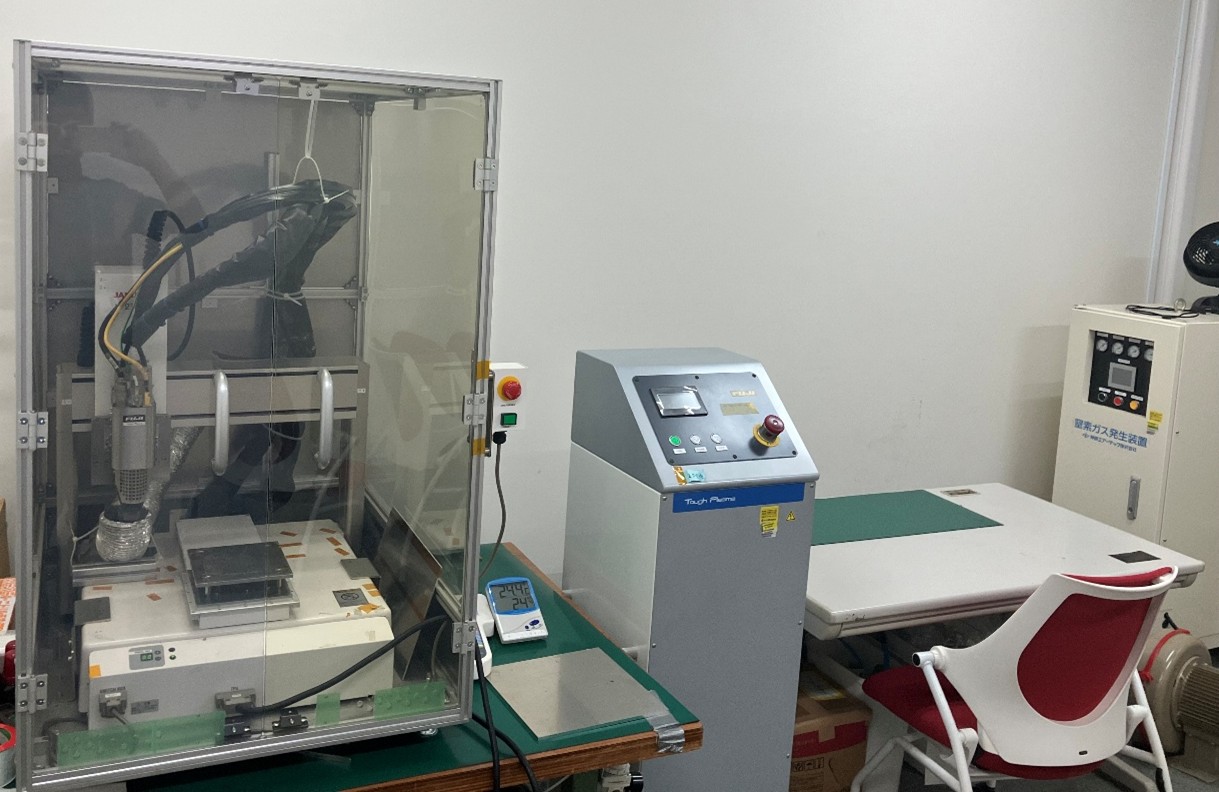

丸文とFUJIではこのようなお客様のテストをお助けする目的で、東京および愛知県にプラズマのラボを設けています。

東京 丸文 ラボ

東京 丸文 ラボ

愛知県 FUJI 本社 ラボ

愛知県 FUJI 本社 ラボ

いずれのラボでも、評価にはスタッフがお付き合いしますので、是非お気軽にお試しください。

関連商品・技術情報

大気圧プラズマとは?【接着不良を解決】原理とPP・異種材料への前処理効果を徹底解説

「樹脂や異種材料の接着がうまくいかない…」

「プライマーのVOC規制やコスト、乾燥工程に課題を感じている…」

「製品の品質を安定させ、歩留まりを改善したい…」

製造現場における、このような「接着」に関する根深い課題を解決するキーテクノロジーが「大気圧プラズマ処理」です。

この記事では、長年ものづくりの現場で課題解決に携わってきた専門家の視点から、「大気圧プラズマとは何か?」という基礎知識から、その驚くべき表面改質効果、そして最大の応用分野である「接着前処理」について、どこよりも分かりやすく徹底解説します。

この記事を読めば分かること

- 大気圧プラズマの基本原理と、コロナ処理との明確な違い

- 接着不良が起こる根本的な原因

- プラズマ処理で接着性が劇的に向上する化学的なメカニズム

- PP、ABSなど難接着材への具体的な効果

- 導入メリットだけでなく、知っておくべきデメリットや注意点