【電源設計の課題を解決】Vicor VTM電流マルチプライヤが実現する高電力密度と超高速応答

AIプロセッサやデータセンター向けサーバーの電源設計において、電力密度の向上と高速な過渡応答は常に課題です。本記事では、従来の多相バックコンバータが抱える限界を、Vicor社のVTM電流マルチプライヤがいかに克服し、設計を簡素化できるのかを、その動作原理と利点から具体的に解説します。

高性能化するデジタルLSIが求める電源の条件とは?

AI、HPC(高性能コンピューティング)、5G通信といった技術の進化に伴い、それらを支えるCPUやGPU、ASICなどのデジタルLSIは、ますます高性能化・高集積化が進んでいます。しかし、その進化は電源設計者に対して、かつてないほど厳しい要求を突きつけています。特に以下の3つの課題は、多くのエンジニアが直面する大きな壁となっています。

課題1:限られたスペースでいかに大電力を供給するか(高電力密度)

サーバーラックの密度向上やエッジデバイスの小型化が進む中、電源を実装できる基板面積は常に制約を受けます。一方で、プロセッサが要求する電流量は増大の一途をたどっており、「いかに小さなスペースで、いかに大きな電力を供給するか」という高電力密度の実現が、製品の競争力を左右する重要な要素となっています。

課題2:急な負荷変動に追従できるか(高速過渡応答)

最新のプロセッサは、ディープスリープ状態の低消費電力から、フル稼働時の大電流モードへと、マイクロ秒単位で消費電流を急激に変動させます。この急峻な負荷変動に対して電圧を安定させ続けるには、電源側に極めて高速な過渡応答性能が求められます。応答が遅れると、システムの誤動作や性能低下に直結してしまいます。

課題3:複雑化する基板レイアウトと配線損失

数百アンペアにも及ぶ大電流をプロセッサに供給するためには、基板上の配線(パターン)を太く、短くする必要があります。しかし、従来の電源回路では部品点数が多く、プロセッサの直近に配置することが困難でした。結果として、長くなった配線インダクタンスと抵抗成分による電力損失(I2R損失)や電圧降下が無視できなくなり、基板レイアウトの設計は極めて複雑で時間のかかるものになっていました。

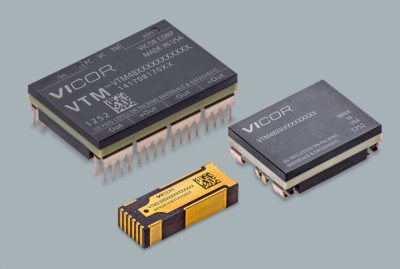

課題解決の鍵を握るVicor「VTM電流マルチプライヤ」とは

これらの深刻な課題を解決する革新的なソリューションとして、Vicor社が提供する「VTM電流マルチプライヤ」が注目されています。VTMは、従来のDC-DCコンバータとは一線を画す独自のアーキテクチャを採用しています。

VTMの基本原理:固定比率のDC-DCコンバータ

VTMは、入力された電圧を固定の比率(Kファクタ)で降圧し、その逆数(1/K)の比率で電流を昇圧(増幅)する、絶縁型または非絶縁型のDC-DCコンバータです。これは 、交流における理想的な変圧器(トランス)が電圧と電流を変換する動作と似ています。高いスイッチング周波数と独自のサイン波振幅コンバータ(SAC)トポロジーにより、極めて高効率かつ低ノイズな電力変換を実現します。

なぜ「電流マルチプライヤ」と呼ばれるのか?

VTMは、入力電流を最大で数十倍にまで増幅して出力することから、「電流マルチプライヤ(Current Multiplier)」と呼ばれています。例えば、48Vの入力から1V/480Aを出力する場合、VTMへの入力電流はわずか10Aで済みます。これにより、VTMまでの配線は細くでき、電力損失を大幅に削減することが可能です。

Factorized Power Architecture (FPA)におけるVTMの役割

VTMの性能を最大限に引き出すのが、Vicor独自の**Factorized Power Architecture (FPA)**です。FPAは、従来の電源が担っていた「電圧安定化」と「変圧・電流増幅」の機能を分離する考え方です。

- PRM (Pre-Regulator Module): 上流でバス電圧を安定化させる役割を担います。

- VTM (Voltage Transformation Module): 負荷の直近(PoL)に配置され、PRMから供給される安定した電圧を受け、変圧と大電流の供給に特化します。

この機能分離により、それぞれのモジュールが自身の役割に最適化され、システム全体として最高のパフォーマンスを発揮できるのです。

VTMが従来の電源設計をどう変えるのか?

VTMとFPAを採用することで、従来の多相バックコンバータを用いた電源設計が抱えていた課題を根本から解決できます。

PoL(負荷直近)配置による配線損失の大幅な削減

VTMは非常に小型・薄型であるため、大電流を消費するプロセッサの真裏やごく近い場所に配置(Point-of-Load)できます。これにより、数百アンペアの大電流が流れる経路を最短にできるため、配線での電力損失と電圧降下を最小限に抑制。システム全体の効率を劇的に改善します。

圧倒的な電力密度による基板面積の縮小

VTMは、同等の出力を持つ従来の多相バックコンバータ方式に比べ、実装面積を大幅に削減できます。これにより、基板設計の自由度が高まり、製品の小型化・高機能化に貢献します。空いたスペースを他の機能のために活用することも可能です。

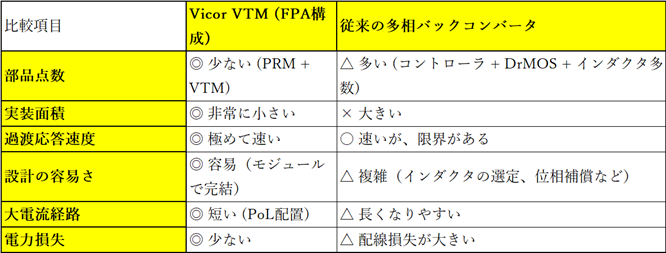

多相バックコンバータとの比較

VTMと従来の多相バックコンバータには、以下のような違いがあります。一目でVTMの優位性がお分かりいただけるでしょう。

VTMの導入メリットと主なアプリケーション

VTMを導入するメリットは、技術的な側面に留まりません。

設計工数の削減と市場投入までの時間短縮

VTMは高度に集積されたモジュールであるため、周辺回路の設計や複雑な位相補償が不要です。これにより、電源回路の設計にかかる工数を大幅に削減し、製品開発サイクルを短縮。競合に先駆けて製品を市場に投入することが可能になります。

AIアクセラレータやHPC(高性能コンピューティング)での採用事例

数百ワットからキロワット級の電力を消費し、極めて高速な負荷応答が求められるAIプロセッサやスーパーコンピュータのCPU/GPUボードは、VTMが最も得意とするアプリケーションです。プロセッサの性能を限界まで引き出すための最適な電源ソリューションとして、数多く採用されています。

データセンターや通信インフラにおける価値

48Vバスアーキテクチャが主流となっているデータセンターや通信機器においても、VTMは大きな価値を提供します。48Vから直接プロセッサのコア電圧(1V前後)へ高効率に変換できるため、中間バスコンバータ段を削減でき、システム全体の電力効率改善と実装密度向上に大きく貢献します。