ヘッドホン測定とは? 音質評価の国際標準規格と必須測定項目【計測ブログ】

ヘッドホン・イヤホンの開発、品質保証を担当されるエンジニア向けに、IEC 60268-7などの国際標準規格に基づいた電気音響測定の核心を解説します。HRTF、音響試験治具(HATS/ATF)、そして再現性の高い測定を実現するための専門知識を提供。客観的データに基づく音質評価のノウハウを深掘りし、製品の信頼性を高めるためのロードマップを示します。

ヘッドホン測定の土台:国際標準規格IEC 60268-7の重要性

ヘッドホンやイヤホンの音質性能を客観的に評価し、グローバル市場で通用する品質を確保するためには、国際標準規格に準拠した測定が不可欠です。電気音響測定における主要な国際規格の一つが、IEC 60268-7です。

なぜ標準規格が必要か:測定結果の再現性と信頼性

電気音響測定において規格が重要なのは、測定環境、治具、手順を統一することで、「誰が」「どこで」「いつ」測定しても同じ結果(再現性)が得られるようにするためです。IEC 60268-7は、耳に近接して使用される電気音響トランスデューサー(イヤホン)およびヘッドホンについて、特性と測定方法を定義しています。

標準規格に準拠することで、開発部門と品質保証部門、あるいはサプライヤー間でのデータ解釈のズレを防ぎ、製品品質の信頼性(Trustworthiness)を飛躍的に向上させることができます。

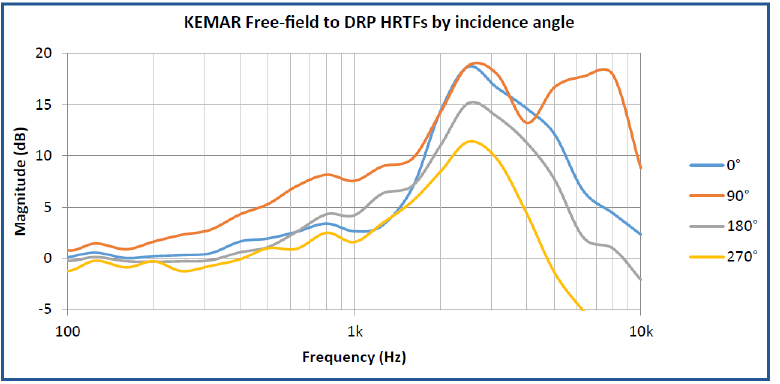

ヘッドホン・イヤホンの種類別分類と測定上の考慮点

ヘッドホンは、その装着方式によって測定特性が大きく変わるため、規格では以下のように分類されます。

|

分類 |

装着方式 |

測定上の課題(再現性への影響) |

|

Circum-aural (アラウンドイヤー型) |

耳全体を覆う |

密着度(シーリング)が低域応答に大きく影響する。 |

|

Supra-aural (オンイヤー型) |

耳介の上に載せる |

装着圧や位置のわずかな違いが高域応答に影響する。 |

|

Insert (インサート型/カナル型) |

外耳道に挿入する |

挿入深度が高域応答と密閉性に決定的な影響を与える。 |

特にインサート型ヘッドホンの場合、わずか1〜2mmの挿入深度の違いで、測定結果の周波数応答、特に高域(例:5 kHz以上)の特性が大きく変動します。このバラツキを管理するためには、後述する高精度な治具と標準化された測定手順が必要です。

「聴感」を「客観的データ」に変える:周波数応答測定の技術的深層

周波数応答(Frequency Response)は、ヘッドホンの音質評価の根幹をなす最も重要な測定項目です。しかし、ヘッドホン測定では、スピーカー測定と異なり、単純な「フラット」が理想とされるわけではありません。

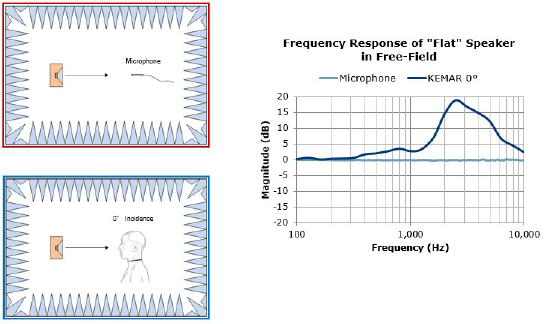

HRTF(頭部伝達関数)の理解と設計ターゲットの変遷

人間の耳は、音源の方向や距離に応じて音響特性が変化します。これを頭部伝達関数(Head-Related Transfer Function: HRTF)と呼びます。ヘッドホンは、このHRTFをバイパスして鼓膜の近くで音を鳴らすため、自然な聴感を得るためには、人間の聴覚特性を考慮した「ターゲット曲線」に合わせる必要があります。

主要なターゲット曲線は以下の通りに変遷してきました。

- Free-field(自由音場)応答: スピーカーを正面に置いて聴いた場合の応答特性を模擬。

- Diffuse-field(拡散音場)応答: 部屋全体からの反射音を平均的に聴いた場合の特性を模擬。

- Recent Target Curves: 最新の研究(例:Olive-Welti研究)に基づき、リスナーの好みが反映された、より快適で音楽的なサウンドを目指したターゲット。

開発者は、製品の意図する音像(例:スタジオモニター vs. 一般リスニング)に応じて、これらのターゲット曲線から最適なものを選択し、設計目標(Design Target)とします。

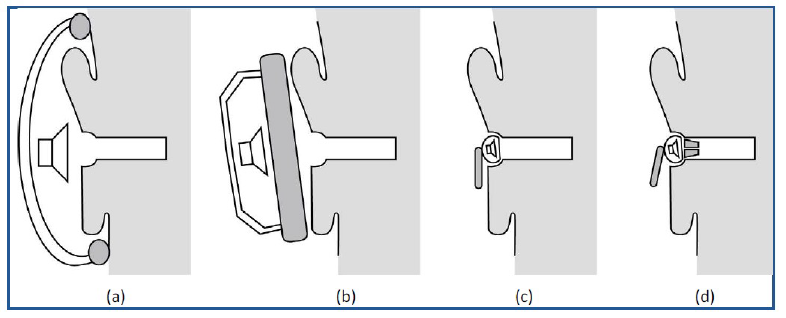

通常の測定マイクロホン(応答がフラット)とHATS(HRTF)の測定結果の違い

通常の測定マイクロホン(応答がフラット)とHATS(HRTF)の測定結果の違い

KEMAR(HATS)の入射角ごとの周波数特性

KEMAR(HATS)の入射角ごとの周波数特性

フラットではない?ATF/HATSによる測定と補正の仕組み

音響試験治具(HATSやATF)を用いてヘッドホンを測定すると、その測定結果は必ずしも聴感上の「良い音」を意味するターゲット曲線と一致しません。そのため、測定結果をターゲット応答に近づける処理が必要です。これが補正(Correction)の概念です。

補正(Corrected Response)は、以下の計算によって得られます。

Correction Response (dB) = Measured Response (dB) – Target Curve (dB)

グラフ上では、補正後の周波数応答曲線が0 dBライン(フラット)に近づくほど、ヘッドホンが設計ターゲット通りの音質特性を持っていることを意味します。この補正処理こそが、客観的な測定結果を人間の聴感と結びつけるための、最も専門的な作業です。品質の生命線:歪み(ディストーション)とインピーダンスの評価

音のクリアさ、再生時の音量、そして電力効率は、歪み測定とインピーダンス測定によって客観的に評価されます。

高精度な測定を可能にする「ログ・スイープ・サイン」法の利点

従来の音響測定では、個別の周波数点や特定波形を用いて測定を行っていましたが、現代の音響解析ではログ・スイープ・サイン(Log-Swept Sine Chirp)法が主流です。

|

特徴 |

ログ・スイープ・サイン法のメリット |

|

効率性 |

一度の高速なスイープ(例:数秒)で、周波数応答と歪み(THD、IMD)を同時に測定可能。 |

|

SN比 |

信号とノイズを時間軸上で分離できるため、高い信号対雑音比(SNR)で歪み成分を抽出可能。 |

|

精度 |

位相情報(Phase)の測定精度が高く、リニアリティの解析にも優れている。 |

この技術により、生産ラインでの迅速なGo/No-Go判定から、R&Dにおける微細な設計改善まで、高精度かつ効率的な評価が可能になります。

見落とされがちな「ラビング&バズ」歪みの検知方法

IEC 60268-7では主にTHD(全高調波歪み)が規定されますが、特に製造品質のチェックにおいては、ドライバーのボイスコイルや振動板の接触(ラビング)や、ハウジングの共振(バズ)によって生じる非線形歪みの検知が極めて重要です。

- Rub and Buzz (ラビング&バズ): ドライバーの機械的な問題に起因する、不快なノイズ。

- 測定方法: 従来のTHD測定に加え、Log-Swept Sine信号を用いて取得した非線形残差から、特定のクレストファクター(Crest Factor)を分析することで、ラビング&バズを自動で検知できます。生産テストでは、この特定歪みの検知が歩留まり向上に直結します。

再現性を確保する測定環境と試験治具の選定

信頼性の高い測定データを得るためには、適切な音響試験治具(Acoustic Test Fixture)の選定が最も重要です。治具は、人間の頭部と耳を模擬する役割を果たします。

HATSとATF:用途とコストに基づいた適切な選び方

|

治具名称 |

略称 |

特徴と主な用途 |

コスト感(対比) |

|

Head and Torso Simulator |

HATS |

人間の頭部と胴体を高精度に模擬。マイク(Headset)性能測定にも対応。 |

高い |

|

Acoustic Test Fixture |

ATF |

頭部と耳介部分のみを模擬。ヘッドホンの音響出力測定に特化。 |

中程度 |

選定の基準:

- マイク性能評価の有無: ヘッドセットのマイク(ブームマイクやMEMSマイク)の評価が必要な場合は、HATSが必須です。

- 純粋な音響特性評価: ヘッドホン・イヤホンの電気音響特性(周波数応答、歪みなど)のみを評価する場合、より低コストで省スペースなATF(例:GRAS 45CA)で十分な性能を発揮します。

フィット感のバラツキを抑えるための測定手順

ヘッドホンの装着状態は、特に密閉性(シーリング)に大きく依存する低域応答の再現性に直結します。

再現性向上のためのベストプラクティス:

- 標準化された着脱手順の確立: 治具へのヘッドホンの装着位置や圧力を、マニュアル化し、トレーニングされた担当者が実施します。

- 複数回の着脱とデータ平均化: 特にインサート型やアラウンドイヤー型では、装着不良によるバラツキを排除するため、最低3回から5回の着脱を行い、各回の測定結果を平均化することが推奨されます。

この手順を経ることで、測定データが特定の「一回きりの装着」による誤差ではなく、製品が本来持つ客観的な性能を示すデータに近づきます。

まとめ:ヘッドホン測定の未来 より正確で、より効率的な評価のために

本記事では、ヘッドホン開発・品質保証における電気音響測定の技術的基盤として、IEC 60268-7の重要性、HRTFに基づく周波数応答の補正概念、そして高効率なLog-Swept Sine法による歪み評価について詳述しました。

客観的な測定データを活用することは、設計ターゲットの達成度を可視化し、製造バラツキを最小限に抑え、結果として製品の市場信頼性(Trustworthiness)を確立する唯一の道です。

エレクトロニクス商社として、当社はAudio AnalyzerやGRAS製の高精度な音響試験治具(HATS/ATF)をはじめとする最先端の測定ソリューションを提供しております。貴社の品質管理および開発プロセスに最適な、より正確で効率的な評価環境構築を、専門的な知識と経験をもってサポートいたします。