2025 Utimaco PQC準備レポート

Utimaco社が9か国200名以上の回答者から調査したPQCに関するアンケート結果と、それらが示唆する洞察についてのレポートです。この調査は、量子耐性暗号の準備態勢をめぐる高まりを顕著に表しています。

お問い合わせはこちら

エグゼクティブサマリー

NISTがIR8547で明確な期限(2030年までに従来型アルゴリズムの段階的廃止、2035年までに使用禁止)を公表したことで、組織は現行の暗号フレームワークを評価し、ポスト量子暗号(PQC)移行の準備を進めることが急務となっています。世界中のITリーダー、開発者、経営幹部を含む200名以上のセキュリティ専門家からの知見は、PQC基準への移行に向けた多様なアプローチ、課題、タイムラインを明らかにしています。

本調査は、量子時代におけるネットワークセキュリティを確保し、システムを将来に備えるために同業他社が講じている措置について、ITセキュリティ専門家に情報を提供することを目的としています。以下に収集した結果の概要を示します:

|

PKIをめぐる緊急性 回答者の63%が、公開鍵基盤(PKI)をPQC移行における最優先課題の一つと認識している。 |

|

レガシーシステムの課題 56%が、レガシーシステムがもたらす潜在的な障害をPQC移行における重大な課題として指摘した。 |

|

マイグレーション計画 回答者の50%以上が、既にPQCへの移行を進めているか、今後1~3年以内に開始する計画を立てている。 |

|

ハイブリッドアプローチ 回答者の63%が、PQC移行にハイブリッドアプローチを採用する計画を示した。 |

|

Quantum Key Distribution(QKD)の実現可能性の低さ 参加者のわずか12%のみが、量子鍵配送(QKD)を量子セキュリティの実現可能な解決策と見なしている。 |

優先度の高いユースケースの特定

PQC移行は画一的なプロセスではありません。組織はユースケースごとに個別に対応する必要があります。

課題は、使用アルゴリズム、データの有効期間、機密性要件、セキュリティレベル、規制基準(例:CNSA 2.0)などの要素に基づき、組織の最優先ユースケースを特定することです。暗号技術発見ソリューションは量子脆弱性アルゴリズムの使用箇所を特定するのに役立ちますが、その他の要因については組織の暗号化ユースケースに対する深い理解が必要です。

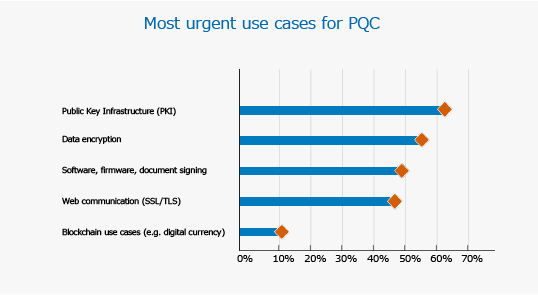

最も差し迫った優先事項を把握するため、回答者に「ポスト量子暗号への移行が最も緊急を要するユースケース」を尋ねました。

- 公開鍵基盤(PKI): 63%

- データ暗号化: 56%

- ソフトウェア・ファームウェア・文書署名: 49%

- Web通信(SSL/TLS): 47%

対照的に、ブロックチェーンアプリケーション(例:デジタル通貨)を移行の緊急ユースケースと考える回答者はわずか11%でした。同様に、自組織の最も重要なPQC移行ニーズについて不明確と答えた回答者は7%でした。

結果から、PQC移行における最優先ユースケースは組織内で最も広く利用されている分野であることが示されました。割合には多少の変動があるものの、上位4つのユースケースはほぼ同率で、回答者の半数以上がこれらを挙げています。これは様々な分野におけるPQC導入の緊急性を表しています。一方、ブロックチェーン処理は、大半の組織で導入が進んでいないため優先度が低かった可能性があります。

PQC移行における課題

ポスト量子暗号(PQC)への移行は、組織が複数のユースケースにわたって暗号インフラを移行することを必要とする大きな変革といえます。新しい暗号アルゴリズムの採用は、特に鍵サイズの拡大や実装の違いにより、レガシーシステムに混乱をもたらす可能性があります。さらに、この移行は複雑な取り組みであり、PQC統合を効果的に計画・実行するには、多大な時間、専門的なリソース、専門知識が必要です。

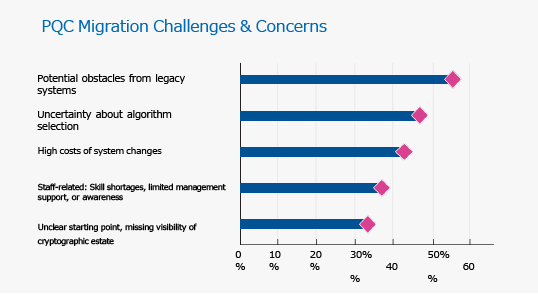

最大の課題

- 56%がレガシーシステムの制約を最大の障害と認識

- 49%がアルゴリズム選択に不確実性を感じており、これはPQCアルゴリズムの長期的な実環境テスト不足と鍵サイズの拡大が原因と考えられる

- 44%がシステム変更の高コストを重大な課題として挙げている

- 39%が専門知識の必要性を含む人材関連の課題を懸念

- 34%が暗号資産の可視性不足による不明確な開始点に苦戦

- 56%が、PQC移行における主要な懸念事項または課題としてレガシーシステム由来の潜在的障害を挙げている

これらの知見は、PQC移行を取り巻く複雑性と不確実性を浮き彫りにし、慎重な計画、投資、専門知識の必要性を示唆しています。

組織は、暗号環境の評価、トレーニングへの投資、段階的な導入戦略の策定を優先し、移行の成功を確保すべきであるということができます。

「PQCへの移行に関して、主な懸念事項や課題は何ですか?」という質問に基づき(複数回答可)

「PQCへの移行に関して、主な懸念事項や課題は何ですか?」という質問に基づき(複数回答可)

PQC移行:スケジュールと計画

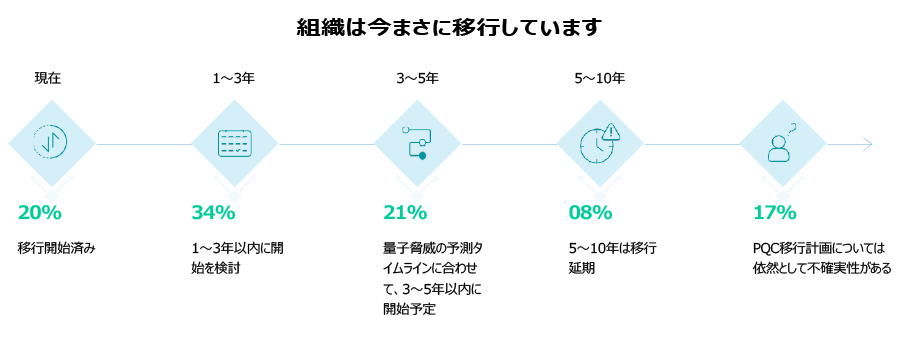

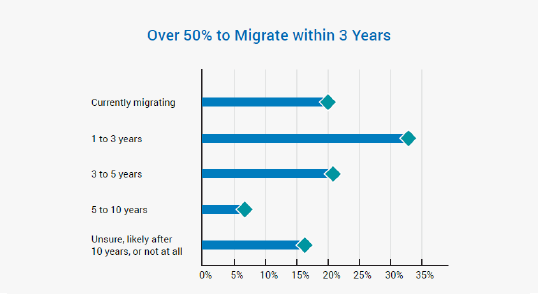

「50%以上が既にPQCへの移行を進めているか、今後1~3年以内に開始する計画を立てている」

量子コンピューティングは将来の脅威のように思えるかもしれませんが、多くの専門家は、暗号解読に有効な量子コンピューターが2030年までに登場する可能性があると予測しています。この期限は急速に迫っています。

NIST IR 8547は、現在広く使用されているRSA、ECDSA、ECDHなどの古典的アルゴリズムの段階的廃止について明確な期限を設定しています。これらのアルゴリズムは2030年までに非推奨となり、2035年までに完全に使用禁止となります。同様に、英国NCSCなどの機関は、2028年までに暗号資産の特定と初期PQC移行計画の策定を義務付けており、2035年までに完全移行が求められます。

これらの調査結果は、一部の組織が積極的に移行を進めている一方で、量子時代の到来に伴い、他の組織は遅れを取るリスクに直面していることを浮き彫りにしている。

「いつPQCへの移行を開始する予定ですか?」という質問に対する回答

「いつPQCへの移行を開始する予定ですか?」という質問に対する回答

大多数の組織(75%)はタイムラインを真剣に受け止め、2030年までに移行を計画しています。

これは、NISTやその他の機関のガイドラインとの整合性、そして今後5年以内の量子コンピューティングの脅威を認識していることを示しています。

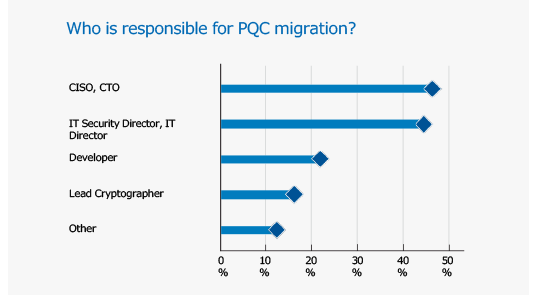

PQC移行の責任者は?

前述の通り、新しい暗号アルゴリズムへの移行には、多大なリソース、専門的なトレーニング、そしてレガシーシステムのアップグレードが必要です。その複雑さと必要な投資を考慮すると、移行を成功させるには、強力なリーダーシップ、明確な説明責任、そして時間と予算の効率的な活用を確保するための戦略的な監督が不可欠です。

回答者のほぼ半数(49%)が、責任はCレベルの経営幹部、特にCISOまたはCTOにあると回答しており、PQC移行の戦略的重要性が強調されています。

PQC移行を主導するその他の主要な役割には、以下のものがあります。

- 47%: ITセキュリティディレクターまたはITディレクター。高いレベルのリーダーシップを維持している。

- 23%: 移行の実装に直接関与する開発者。

- 17%: 暗号技術の専門知識をプロジェクトに持ち込むリード暗号技術者/PKI管理者。

- 13%: その他の役割。回答者からは、CEO、システムアーキテクト、テクニカルサポートアナリストなど、多様な回答が寄せられました。また、多くの回答者が、責任者や部門がまだ定義されていないと回答しました。

「貴組織におけるPQC移行の責任者は誰ですか?」という質問に対する回答(複数回答可)

「貴組織におけるPQC移行の責任者は誰ですか?」という質問に対する回答(複数回答可)

これらの知見は、PQC移行が多くの場合トップダウンの取り組みである一方、その実行には組織内の異なる階層にわたる主要な技術専門家が関与することを強調しています。経営幹部層が重要な役割を果たす中、PQC移行は戦略的優先事項として認識され、円滑かつ効率的な移行を確保するためには明確な責任体制、体系的な計画、そして専任リソースが求められます。

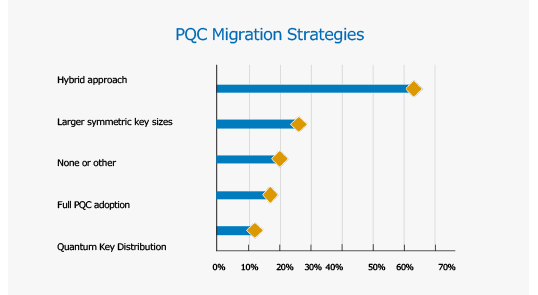

量子セキュリティの代替案

本調査はポスト量子暗号(PQC)の導入に焦点を当てていますが、量子耐性を実現する唯一の実用的な手法ではありません。十分な鍵長を使用すれば対称暗号アルゴリズムは量子脅威に対して安全性を維持しますし、量子鍵配送(QKD)に関する継続的な研究は、粒子の量子力学的特性に依存する安全な鍵交換において有望な進展をもたらしています。このような背景のなか、量子耐性を達成するために採用を計画している代替手法について参加者に尋ねました。

主な調査結果は以下の通りです。

- 63%が古典暗号とポスト量子暗号を組み合わせたハイブリッド方式を採用する予定

- 26%は対称鍵サイズの拡大を有効な解決策と見なしているが、全てのユースケースに適用可能ではない

- 17%は完全なPQC実装の採用を計画している。

- 12%は追加のセキュリティ対策として量子鍵配送(QKD)の利用を意図している

- 20%は何も選択せず、またはその他の方法を選択しており、回答は多様で、非対称鍵サイズの拡大や連邦サイバーセキュリティ機関のガイドラインの遵守などが含まれる

「組織を量子攻撃から守るために、他にどのような対策を取っていますか?」という質問に対する回答(複数回答可)

「組織を量子攻撃から守るために、他にどのような対策を取っていますか?」という質問に対する回答(複数回答可)

これらの知見は、ほとんどの組織が量子耐性対策としてハイブリッドアプローチを選択していることを明らかにしています。古典暗号とポスト量子暗号を組み合わせることで、セキュリティと実用性のバランスを取っています。完全なPQC実装と量子鍵配送(QKD)は計画されることが少なく、回答者のごく一部のみがこれらの手法を選択しています。これらの結果は、組織が進化する量子脅威の状況を乗り切るにあたり、柔軟かつ慎重なアプローチを取っていることを浮き彫りにしています。