はじめての保護素子

保護素子の役割

保護素子は、雷・静電気放電・回路のスイッチング動作・誤使用による異常電圧や異常電流から機器や人を守るために使われる電子部品で、保護を行わないとサージ(異常電流・異常電圧)で機器・ICが破壊され人がケガをすることがあります。

保護素子を挿入することで一定以上のサージをクランピングして機器・IC・人を保護します。

保護素子の分類

サージが異常電流か異常電圧によって使用する保護素子の種類が分けられます。電源部にはヒューズが使われ、インターフェイス部にはESD保護としてTVSが使われ、ノイズが発生する箇所にも保護素子が使われます。

1つの製品には数多くの保護素子が使用されます。

TVS

概要

ラインとGND間に挿入してダイオードの降伏特性を利用してサージをクランピングして保護します。

単方向(uni-directional)と双方向(bi-directional)があり、通常は単方向を使用するが±に振れる信号やCANなどのデータラインには双方向が使われるので、使用するアプリケーションを確認してください。

特性

複合型ダイオードはP型半導体とN型半導体を接合した構造で、アノード側(順方向)に電圧をかけると電流が流れますが、カソード側(逆方向)に電圧をかけてもほとんど電流が流れませんので、 VRをクランプしない電圧(信号電圧)で使用します。 さらに電圧が増えてVBを超えると急激に電流が増加して、異常電圧(サージ)がクランプされます。規定された最大IPPx最大VCが最大定格電圧(W)でそれを超えない範囲で使用します。TVSはツェナダイオードに比べて最大定格電圧が大きいので、ESD保護には、TVSを使用します。

逆方向に電圧をかけると電流が徐々に増加して

VRまでは阻止状態

↓

VBを超えると降伏状態に移行する

↓

VCは規定のIPP時の最大降伏電圧

VR(VRWM):スタンドオフ電圧(ワーキング電圧)

VB:ブレークダウン電圧

VC:クランプ電圧

IPP:ピークパルス電流

バリスタ

概要

ラインとGND間に挿入して一定電圧を超えると抵抗値が急激に下がる特性を利用してサージをクランピングして保護します。TVSと異なり極性が無く正負サージをクランプします。

特性

バリスタは2枚の電極に非直線性特性を持っているバリスタ材料をはさみこんだ構造です。等価回路はツェナダイオード2個とコンデンサー1個の接続と同等です。通常時はコンデンサーとして働き、高電圧が加わると低抵抗になります。構造上極性を持たないので正負両方のサージに利用できるので部品点数が削減できます。

ヒューズ

概要

大電流を遮断して保護したい場所にシリーズに挿入します。大電流で溶断が起きて遮断され、一度切れたら元に戻らなく高い信頼性が求められる電源ラインなどに使用されることが多いです。

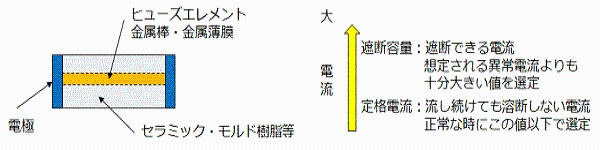

構造

構造や種類は大きく“薄膜”・“モールド”・“セラミック”に分けられるが、必ず金属のヒューズエレメントがあり、過電流で溶断されます。

ポリスイッチ(PTC)

概要

大電流を制限して保護したい場所にシリーズに挿入します。過電流が取り除かれ素子が冷えると復帰するのでリセッタブル・ヒューズとも言われ、一度切れたら元に戻らないヒューズとの違いで、同じく高い信頼性が求められる電源ラインなどに使用されることが多いです。

特性

外部電極と絶縁体ポリマーと導電性カーボンが内部電極に挟まれている構造です。過電流で温度の上昇で導電ポリマー膨張して抵抗値が上がり絶縁します。

エンジニアからの一言

保護素子の概要と代表的な部品の説明を行いました。

保護素子は、必須の電子部品であり、信頼性に関わる重要な部品です。保護素子部品の使用は、さらに多くの知識を習得する必要があり、その手助けとなる内容を今後、公開する予定です。