HDMIの基礎:データ伝送方法と帯域

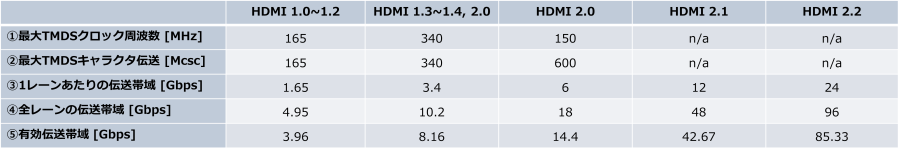

2002年にHDMI 1.0がリリースされ、ケーブル1本でビデオとオーディオのデジタルデータ伝送ができるようになり、HDMIは多くのデジタル映像機器に搭載されました。その後、互換性を保ちながら機能拡張が図られ、2017年にはHDMI 2.1が登場しました。HDMI 2.1ではeARC・可変リフレッシュレート(VRR)・ダイナミックHDRなどの機能が追加されると共に、最大48Gbpsもの伝送帯域を持ちます。 さらに2025年にはHDMI 2.2がリリースされ、伝送帯域は最大96Gbpsへと拡張され、さらなる高解像度・高フレームレート伝送が可能になっています。今回はHDMIの基礎として、データ伝送方法と帯域についてご紹介します。

伝送方法

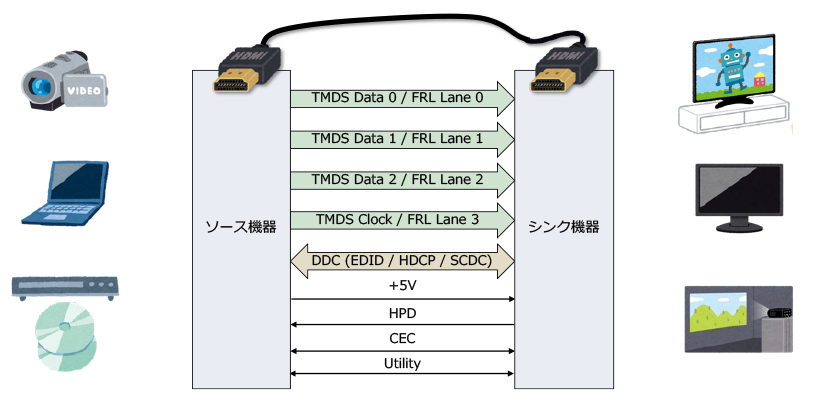

HDMI 1.0〜2.0ではTMDS (Transition Minimized Differential Signal) 方式が使われており、HDMI 2.1ではこれに加えてFRL (Fixed Rate Link) 方式がサポートされました。

データ伝送方式①:TMDS方式

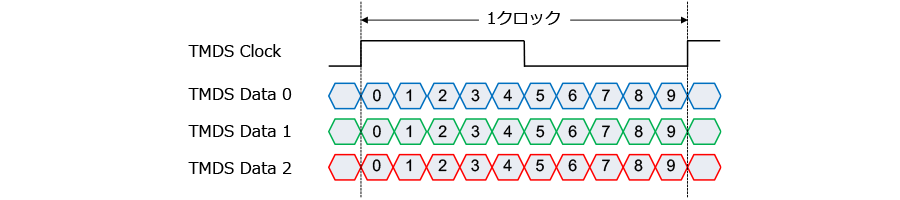

TMDS信号は10mAの定電流源と50Ωの終端抵抗により2.8~3.3V (500mV) の振幅を持ちます。4レーンのTMDS信号うち1レーンをクロック、他3レーンをデータ向けに使用します。クロック周波数はビデオ解像度に合わせて可変で、その最大値はHDMIバージョンが上がるにつれて高速化されました。1クロックあたりのデータ伝送は、HDMI 1.xでは以下のように10bitでしたが、HDMI 2.0では40bitもサポートされました。TMDS方式では、10bitデータを1キャラクタとして、Mcsc (Mega-characters/second/channel) と呼ばれる伝送単位が用いられます。HDMI 2.0では1レーンあたり最大6Gbps、全レーンで最大18Gbpsの伝送帯域を持ちます。

データ伝送方式②:FRL方式

HDMI 2.1ではTMDS方式に加えてFRL方式が追加されました。FRL方式の伝送帯域は固定値3, 6, 8, 10, 12Gbpsからの選択で、1レーンあたり最大12Gbpsに向上しました。さらにクロック埋め込み方式により、4レーンは全てデータ向けとして使用することができ、全レーンで最大48Gbpsの伝送帯域を持ちます。ソース機器は、シンク機器の伝送帯域のサポート情報をEDID (Extended Display Identification Data) から確認し、SCDC (Status and Control Data Channel) レジスタで同期を取ってリンクトレーニングを行い、必要な伝送帯域に合わせた値を選択します。HDMI 2.2ではこのFRL方式が高速化され、1レーンあたり最大24Gbps、全4レーンで合計最大96Gbpsの伝送が可能となりました。

制御信号

その他の制御信号は以下の通りです。

- DDC (Display Data Channel):EDID, SCDC, HDCP (High-bandwidth Digital Protection) の制御のためI2Cを用いた通信をします。

- +5V Power:電源ピンでソース機器は55mA以上を供給します。

- HPD (Hot Plug Detect):シンク機器はHPD信号をHレベルにしてソース機器に接続を通知します。

- CEC (Consumer Electronic Control):テレビと周辺機器を1つのリモコンで連動制御できる便利機能を提供するオプションです。

- Utility:HEC (HDMI Ethernet Channel) のEthernetやARC (Audio Return Channel) のオーディオ用として使用するオプションです。

データ伝送タイミング

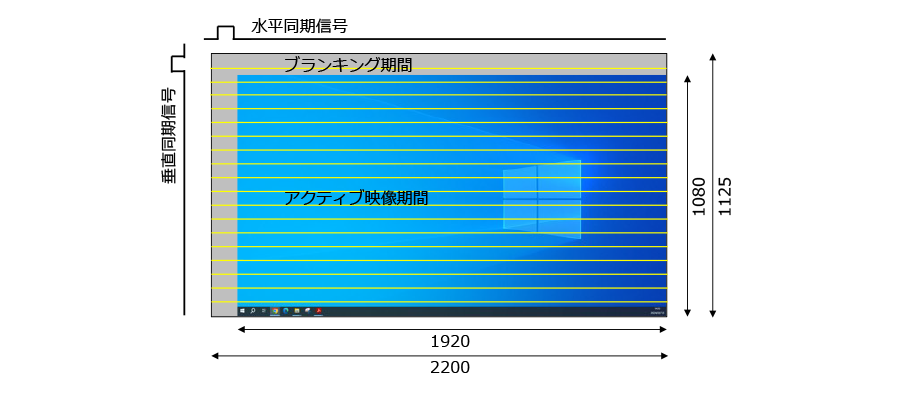

データ伝送はライン単位で行われ、ビデオデータが入るアクティブ映像期間とオーディオや制御データが入るブランキング期間があります。以下はFull HDでの例です。

ビデオフォーマット通知①:AVI InfoFrameパケット

ビデオフォーマット情報の制御データはAVI (Auxiliary Video Information) InfoFrameとしてパケット化され、ソース機器からシンク機器に定期的に送られます。AVI InfoFrameパケットは以下などの情報を持ち、シンク機器はこの内容に合わせてビデオ表示をします。

- カラーフォーマット:RGB, YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0

- アスペクト比:4:3, 16:9

- VIC (Video Identification Code):ビデオ識別コード

- コンテンツタイプ:Graphics, Photo, Cinema, Game

- カラーリメトリー:BT.601/709/2020, xvYCC601/709, etc

ビデオフォーマット通知②:EDID

ソース機器はHPDでシンク機器の接続を検知すると、シンク機器のEDID情報を確認します。EDIDの最初のブロック0 (128byte) にはVESA標準の記述があり、続く拡張ブロックにはCTA-861向けなどのオプション記述があります。ブロック0は以下などの情報を持ち、ソース機器はEDID情報に合わせたビデオフォーマットで伝送します。

- メーカー名・製品コード

- スクリーンサイズ

- カラーフォーマット:RGB, YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0

- 色深度:8, 10, 12, 16bit

- タイミング仕様

タイミング仕様からは、標準タイミングとして低解像度 (640×480@60fpsなど) をサポートしていることや、右図のようなディスプレイ解像度の推奨設定となる優先タイミング情報が分かります。優先タイミング情報 (ブロック0のオフセット36hから18byte分) には、ピクセルクロックの周波数やアクティブ映像/ブランキング期間のピクセル数などの、データ伝送タイミングが記載されます。

伝送帯域

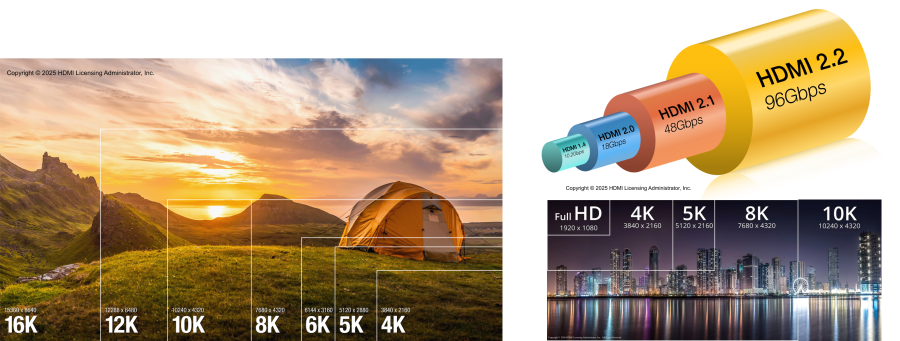

伝送帯域の拡張

HDMI 1.0の伝送帯域は最大4.95Gbpsでしたが、ビデオデータの高解像度・高フレームレート (リフレッシュレート)・高色深度 (ディープカラー) 化の流れに伴い、HDMI 1.4では10.2Gbps、HDMI 2.0では18Gbps、HDMI 2.1では48Gbpsへと高速化されました。高速伝送と合わせてDSC (Digital Stream Compression) という低遅延で視覚的には品質劣化のない圧縮アルゴリズム (最大圧縮率3倍) が使われることもあります。さらにHDMI 2.2では最大帯域が96Gbpsへと拡張され、DSC併用による16K/60Hzや8K/240Hzといった、次世代の超高解像度伝送が現実のものとなっています。

出典:HDMI Licensing Administrator, Inc.

出典:HDMI Licensing Administrator, Inc.

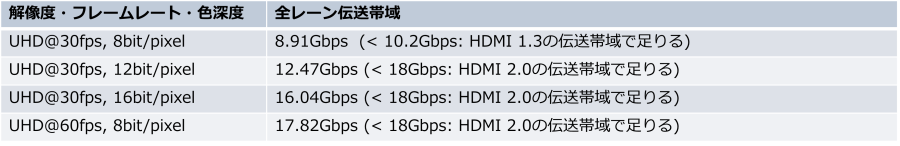

HDMIの各バージョンにおける最大の伝送帯域は以下の通りです。

- ①HDMI 2.0は340MHz (10bit/clock) を超える伝送帯域が必要な場合、40bit/clockで伝送を行いその時の最大周波数は150MHzです。HDMI 2.1およびHDMI 2.2はFRL方式のためn/aとします。

- ②1秒間にどれだけのキャラクタ (10bitデータ) を伝送できるかの指標です。HDMI 1.xは①を1倍、HDMI 2.0は①を4倍します。

- ③HDMI 1.0~2.0は②を10倍します。FRL方式のHDMI 2.1は12Gbps、HDMI 2.2は24Gbpsとします。

- ④HDMI 1.0~2.0はデータ向けが3レーンのため③を3倍、HDMI 2.1およびHDMI 2.2は4レーン使用するため③を4倍します。HDMIケーブル仕様の記載にはこちらの伝送帯域が用いられます。

- ⑤HDMI 1.0~2.0はエンコード方式が8b/10bのため④を8/10倍、HDMI 2.1およびHDMI 2.2は16b/18bのため④を16/18倍します。

Full HD伝送帯域

具体的にFull HD (FHD) のビデオ伝送を例にあげます。FHDのアクティブ映像期間は1920×1080ですが、ブランキング期間を含めると2200×1125 (VIC 16) です。色深度8bit (RGB 24bit) の場合は、各データレーンに各色が「Data 0 → Blue」「Data 1 → Green」「Data 2 → Red」のように割り当てられます。秒間60フレームの場合は、1秒間に各データレーンそれぞれに対して、下記データ量の伝送が必要です。

- 2200 * 1125 * 60 = 148,500,000 (characters)

1つのTMDSクロックで10bit (1キャラクタ) の伝送がされますが、色深度8bitデータは8b/10bエンコードにより10bitデータになります。FHD@60fpsのRGB伝送には148.5Mcsc、つまり148.5MHzのTMDSクロック周波数が必要です。

Full HD伝送帯域 (ディープカラー対応)

色深度8bitでは256階調・1670万色の表現ができますが、滑らかな色合いを表現するために、HDMI 1.3にて8bitを超えるディープカラーのオプション拡張がされました。ディープカラー対応に必要なTMDSクロック周波数は、上記で述べた8bitとの比率から求めることができます。

4K Ultra HD伝送帯域

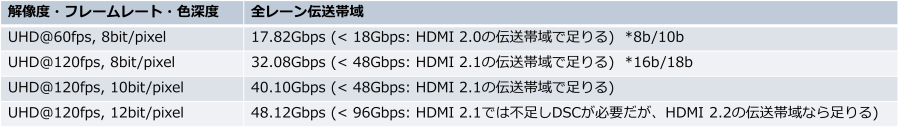

次にHDMI 1.4にてサポートされた4K Ultra HD (UHD) ビデオ伝送を例にあげます。UHDのアクティブ映像期間は3840×2160ですが、ブランキング期間を含めると4400×2250 (VIC 97) です。色深度8bit (RGB 24bit) の場合は、各データレーンに各色が割り当てられ、そのデータ長は8b/10bエンコードにより10bitデータになります。秒間30フレームの場合は、1秒間に全レーン (3レーン) に対して、下記データ量の伝送が必要です。

- 4400 * 2250 * 30 * 10 * 3 = 8,910,000,000 (bits)

UHD@30fpsのRGB伝送には、全レーンで8.91Gbpsの伝送帯域が必要です。

4K Ultra HD伝送帯域 (ディープカラー・60フレーム対応)

ディープカラー対応や、滑らかな動作を表現する秒間60フレーム対応に必要な伝送帯域は、上記で述べた8bitやフレームレートとの比率から求められます。UHD@60fps対応にはHDMI 2.0の伝送帯域が必要です。

4K Ultra HD伝送帯域 (ディープカラー・120フレーム対応)

ゲーミングモニタでは秒間120フレーム以上の性能が求められ、UHD@120fps対応にはHDMI 2.1の伝送帯域が必要です。ただし、ディープカラー12bit対応にはHDMI 2.1の伝送帯域でも不足するため、DSCを用いてソース機器でビデオデータを圧縮してから伝送します。一方で、最大96Gbpsの帯域を持つHDMI 2.2であれば、この設定もDSCなしの非圧縮で余裕を持って伝送可能です。

規格/標準化団体

ご参考までにHDMIや関連する規格/標準化団体について記載します。

HDMI

HDMI 2.xは90社ほどで構成されるHDMI Forumによって規格策定され、HDMI Licensing Administrator, Inc. (HDMI LA) によってライセンス管理がされます。HDMIを使った製品の開発・販売をするためには、2500社ほどが加盟するHDMI Adopterへの加入が必要です。

VESA

VESA (Video Electronics Standards Association) は映像周辺機器に関する業界標準化団体で、DisplayPortの標準化で知られています。HDMIで用いられるVESA標準化規格には、ソース機器とシンク機器の情報交換に使うDDCやEDID、ビデオデータ圧縮に使うDSCなどがあります。

CTA

CTA (Consumer Technology Association、全米民生技術協会) が定めたDigital TVなどの仕様としてCTA-861 (旧CEA-861) があり、VICが定義されます。

DCP

Digital Content Protection, LLC (DCP) はデジタルコンテンツ保護技術 (HDCP) をライセンス提供する組織です。HDMI向けのHDCPにはFHD用のHDCP 1.4とUHD用のHDCP 2.3があり、ビデオとオーディオのデジタルデータを暗号化して伝送します。

まとめ

今回はHDMIデータ伝送の方法と帯域についてご紹介しました。昨今のデジタル映像機器は4K/8Kの高解像度に対応した製品が増えていますが、Full HD機器もまだまだ現役です。丸文では、HDMI 2.x/1.4に必要な伝送帯域やポート数に合わせた各種Transmitter, Receiver, Bridge, Transceiver, SwitchおよびESD保護デバイスやコネクタを取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。