はじめてのオーディオアンプ Part 2

このWeb記事では、はじめてオーディオデバイスを使われる方に、オーディオデバイスの基本であるオーディオアンプ製品を中心に、

1.オーディオアンプの基礎

2.オーディオアンプの種類

3.オーディオアンプの主要特性

について説明していきます。

Part2では「2.オーディオアンプの種類」を説明します。

2.オーディオアンプの種類

オーディオアンプの種類について

オーディオアンプは下記項目で分類することができます。

2-1.アンプ方式(Class-AB、Class-Dなど)

2-2.入力方式(Analog、I2S、PWMなど)

2-3.出力方式(Single End、BTL、PBTLなど)

2-4.変調方式(トラディショナル,フィルタレスなど)

その他、下記の条件も関連しますのでデータシートで必ず確認が必要です。

※帰還タイプ(Open/Closed)

※チャンネル数(Mono、Stereo、Multiなど)

※パッケージタイプ(ヒートシンク要否)

※負荷インピーダンス

2-1.アンプ方式

オーディオアンプの方式としてClass(級)で表現します。ここではいろいろなClass(級)に関して説明します。

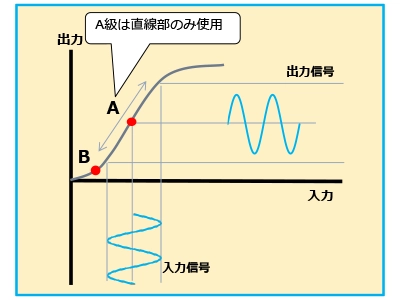

■オーディオアンプの動作の違い

・アンプにはClass-A,B,C,D・・・などの種類があります。

これらの違いは下図のように増幅させる動作の違いになります。

・この後はオーディオに絞って各Classの動作を説明します。

(Class-Cは高周波通信用のため除いています)

効率は D (Best) > C > B > A (Poor) の順に良く

歪は A (Best) > C > B > D (Poor) の順に少ないです。

Classについてはたくさんの種類がありますが、一般的によく使用されるClass ABとClass Dに絞って詳しく見ていきましょう

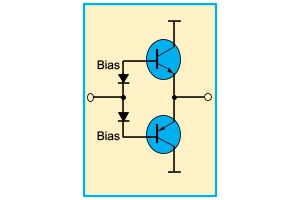

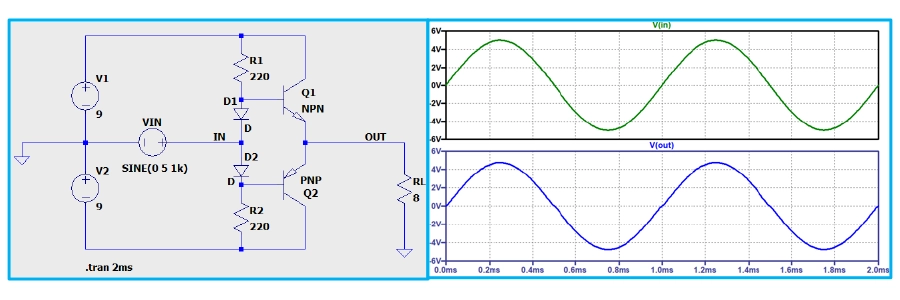

Class-AB (AB級)

■A級アンプとB級アンプの良いとこどりがAB級アンプです。

・AB級アンプは、A級トポロジの音質をB級の効率で提供します。

・ゼロ付近の信号出力、つまりB級アンプで非直線性が生じるポイントで

伝導するように、両方のトランジスタをバイアスすることによって達成されます。

・小信号に対しては、両方のトランジスタがアクティブになるため、

A級アンプと同様に機能します。

・大振幅の信号に対しては、波形の個々の半分に対して1つのトランジスタのみが

アクティブとなることによって、B級アンプのように動作します。

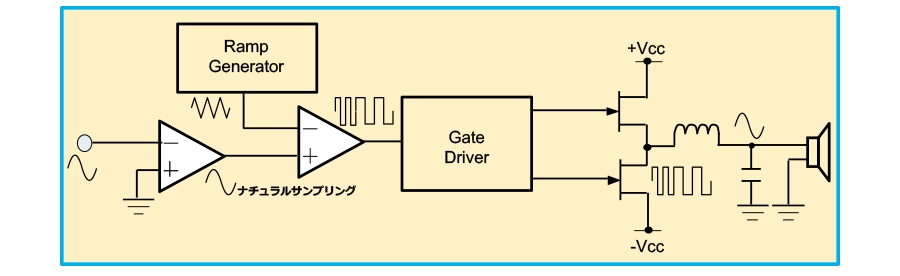

Class-D (D級)

■Class-Dはアナログ入力信号を近似するためDuty-Cycleを可変してRail-to-Railのデジタル信号を出力させるためのPWM(パルス幅変調)を使用する構成です。

・高効率(最大90%以上)

他のタイプにあった非効率性の原因となるトランジスタの線形領域を排除しています。

・PWM変調なのでノイズ対策が必ず必要になります。

・上記の構成のためClass-ABと比較すると周辺部品が多くなります。(特に出力のLC Filterなど)

しかし最近はFilter-Lessの製品も出てきています。

(Filterの有無に関しては出力の大小に影響されますので必ず実機での確認をお願いします)

2-2.入力方式(Analog、I2S など)

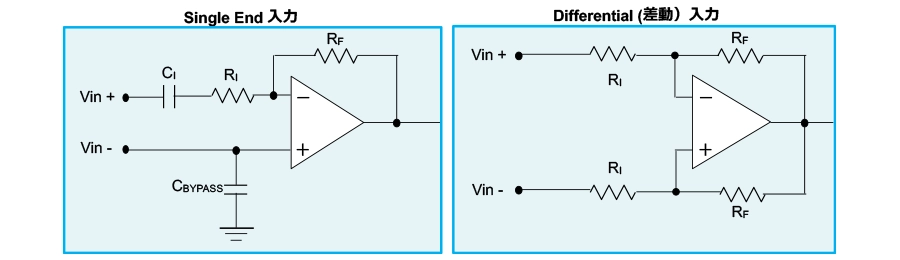

Analog Input

オーディオアンプの入力方式は、一般的に Analog、I2S、PWMに分かれます。

アナログ入力は、オーディオアンプの最も基本的な入力タイプです。

入力形式としては、Single End(SE)とDifferentialの2つがあります。

・上図を見てわかりますようにSE入力は単一入力になり、Differential入力は+、-(差動)の信号入力になります。

これらはオーディオアンプの入力(前段のデバイスの出力形式)に応じて変わります。

またSE入力は片側がGNDになるためノイズなどに対しては差動入力が有利になります。

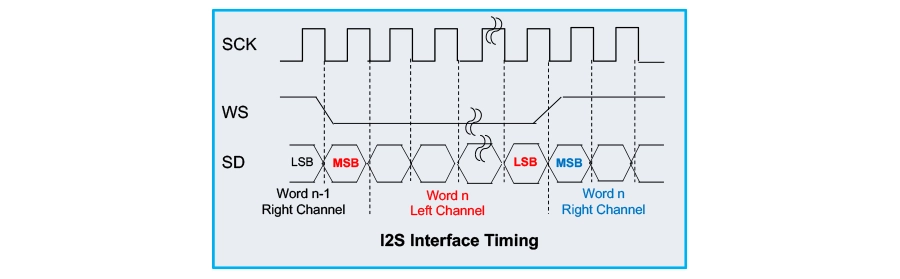

I2S Input

デジタルオーディオ信号のI2Sは、SCK, WS, SD の3本のラインで構成されています。

SCK : Continuous Serial Clock

(BCLK:一般的にはBit Clockと呼ばれています。SD(Serial Data)に信号のタイミングに合わせてラッチします。これによりSDの信号が多少変動しても正確に伝送できます。)

WS : Word Select

(LRCK:一般的にLR Clockと呼ばれています。音声信号のLチャンネルとRチャンネルを区別するための信号です。)

SD : Serial Data

(Data :一般的にDataと呼ばれています。デジタル化された音声データです。)

2-3.出力方式(SE, BTL など)

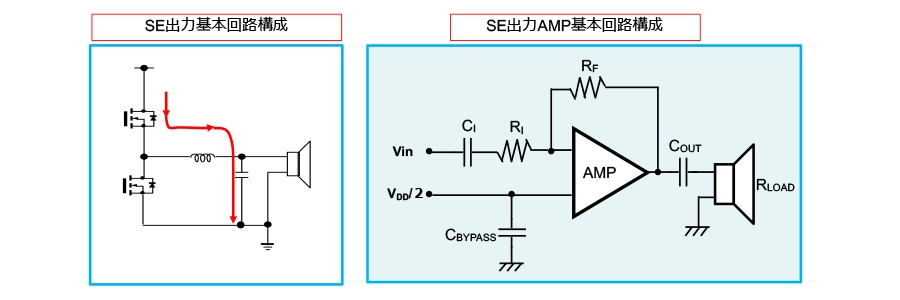

SE Output

オーディオアンプの出力方式は、一般的に SE、BTL、PWMに分かれます。

SE出力は、オーディオアンプの最も基本的な出力タイプです。スピーカーの片側がGNDになります。

現在では主にAB級アンプなどの出力の小さい構成で使用されます。

D級アンプで使用する場合は、片側がGNDなので電源投入時のPOP音やEMCの性能が悪化しますのであまり使用されません。

ただし、スピーカーを製品のフレームになどに取り付ける場合は、フレームがGNDの場合があるのでSEでの使用になります。

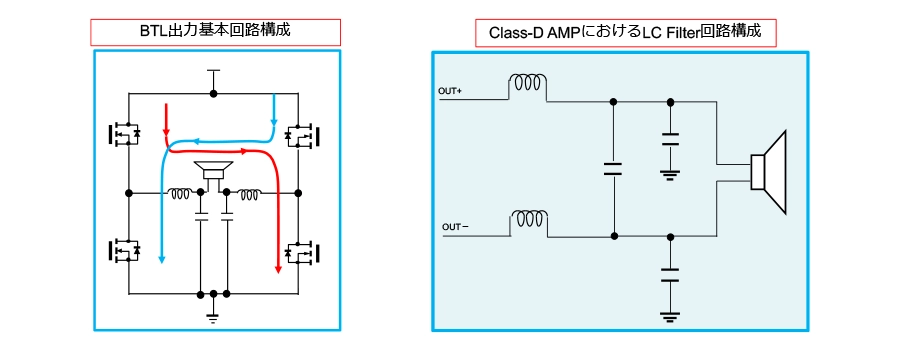

BTL(Bridge Tied Load) Output

D級アンプにおいてブリッジ接続負荷(BTL)は現在標準的な使用方法になります。

スピーカーはプラス(OUT+)とマイナス(OUT-)で接続され、GNDが中点電圧になります。

したがって、SE出力で問題になる電源投入時のPOP音やEMCの性能は改善されます。

ただしD級アンプの場合、出力段にLPF用のLとCが2個ずつ必要になります。

BTLとSEでは、LC FilterとEMC対策部品が、価格面での比較になってきます。

まとめ

次回Part3では、「3.オーディオアンプの主要特性」について、 THD+N(Total Harmonic Distortion + Noise)とSNR(Signal to Noise Ratio)を説明し、「その他のオーディオデバイス」について、オーディオ用ADコンバータ、オーディオ用DAコンバータ、オーディオ用コーデックを説明します。