はじめてのデジタル回路 Part 3

デジタル回路の基本について説明します。

Part 1ではデジタル回路、Part 2ではタイミングデバイス、Part 3では通信と周波数について説明します。

分周回路と逓倍回路

分周回路

Part 1ではカウンタ回路を使用することで桁数の計算について説明しました。

カウンタ回路ではその特性から、クロック信号を1/nにすることができます。

そのため、分周回路とも呼ばれます。(nは整数)

逓倍回路

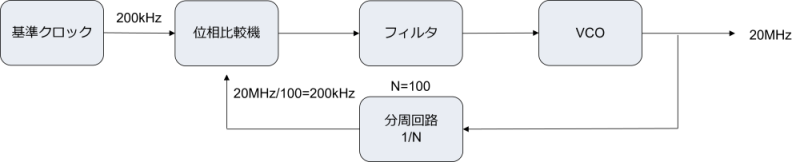

逓倍回路とは入力された周波数をn倍する回路のことです。

今回はPLL回路について説明します。

PLL・・・Phased Locked Loop

基準クロック信号をより高い周波数で出力するための回路です。

クロック信号に対して出力を分周して比較することで、出力で高い周波数を得ることができます。

例)200kHzの基準クロック入力をして20MHzのクロックを出力する場合

データ通信

通信について

通信とは離れた場所に情報を伝えることを指します。

今回はデジタル通信に注目して説明します。

デジタル通信では1か0で情報を処理するためノイズに強く正確に通信することができます。

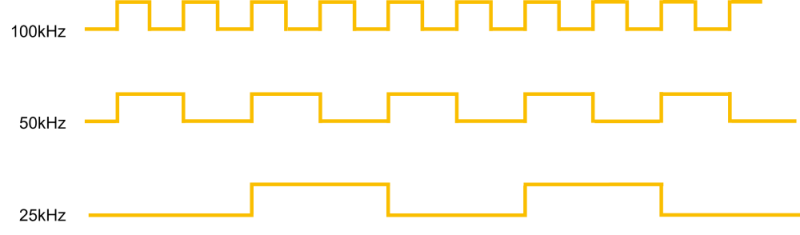

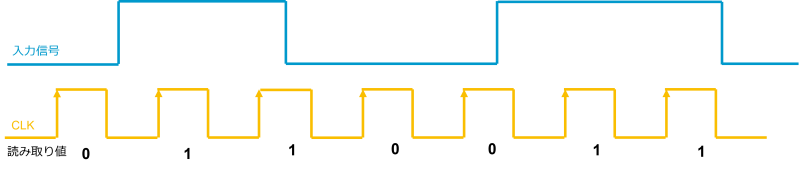

ただし、基準となるタイミングがないと情報を正しく伝えることができないためクロック信号が使われています。

例)

クロックの周期に応じて1か0(HighかLow)を判断します。

データ通信について

デジタル回路で演算したデータを他の機器に伝送するために通信をします。

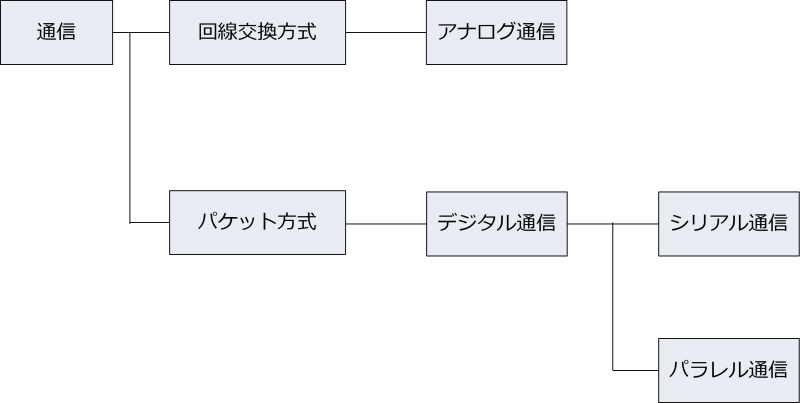

有線や無線といった通信方式や規格によってさまざまな分類があります。

今回は通信方式についてそれぞれ説明します。

回線交換方式

通信が始まれば、回線を固定して1対1で通信する方式です。

固定している間、他の機器は通信できない代わりに安定した通信をすることができます。

パケット方式

やり取りしたいデータを分割し、特定サイズのデータとしてまとめて通信する方式です。

回線数が増えても速度が低下しにくいといった特徴があります。

パラレル通信とシリアル通信

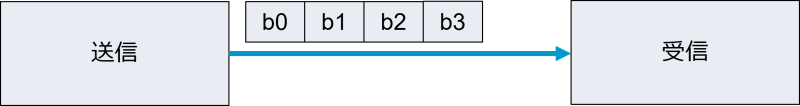

シリアル通信

シリアル通信では1本の伝送路で連続してデータを送ります。

そのため、クロストークが発生しにくく、配線を長くしやすいといった特徴があります。

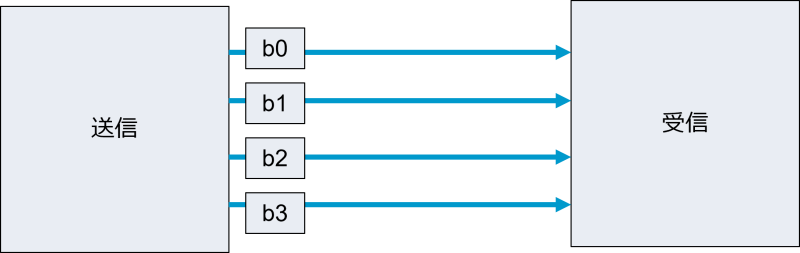

パラレル通信

パラレル通信では複数の伝送路でデータをそれぞれ送ります。

そのため、一度に大量のデータを送ることができます。

パラレル通信とシリアル通信

パラレル通信では並列にデータ送信をするため、通信速度が速いといった特徴があります。

しかし、高速な通信が求められる場合は、シリアル通信が使用されています。

パラレル通信は同時にデータを送れるため、バスの数を増やせばその分高速化できますが、

実際の回路上では、配線長に差が生じるためバス間に遅延時間が発生します。

この時間差のことをスキューといいます。

スキューについて

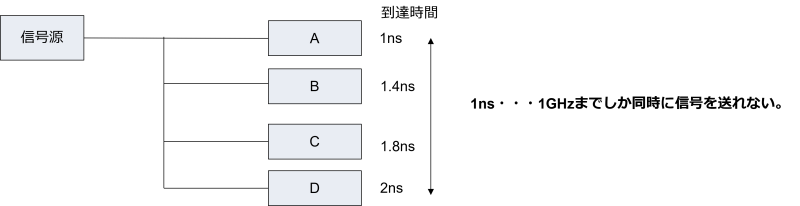

信号を同時に送信しても各到達先に時間差が生じます。

この時間差のことをスキューといいます。

この場合、AはDに信号が届くまで信号を維持する必要があります。

配線やパターンなどによってスキューの時間は変わりますが、ゼロにすることはできません。

ある程度の通信速度まではスキューはそこまで気になりませんが、高速通信をする上では支配的になってしまいます。

データを同期させるためにはスキューを考慮する必要があります。

データ送信速度が速ければ速いほど、スキューによる遅延が支配的になってくるため、結果的にシリアル通信のほうが通信速度は速くなります。

代表的な通信規格

代表的な通信規格

ここまででデジタル回路とクロックの関係について説明しました。

通信で使用する主な企画を説明します。

HDMIやUSBといった規格に準じたケーブルで接続する有線タイプのインターフェイスから

Wi-FiやBluetoothのような無線インターフェイスもあります。

有線インターフェイス

- HDMI

- High-Definition Multimedia Interface

- テレビとパソコン、ゲーム機を接続するのに使用されます。

映像や音声、制御信号といった情報の伝達を一本のケーブルで使用可能です。

- USB

- Universal Serial Bus

- 幅広い機器で使用されており、通信だけではなく電源の供給も同じに行うことができます。

- Ethernet

- パソコンとネットワークを有線で接続する場合に使われます。

- 同時に電源供給も可能にしたPoE(Power Over Ethernet)という規格もあります。

- I2C

- Inter Integrated Circuit

- 基板内の比較的近い距離で使用される通信方式です。

無線インターフェイス

- Wi-Fi

- Wi-Fi Allianceという業界団体によって策定された規格です。

- ネットワーク通信だけではなく、機器間の通信ができます。

- Bluetooth

- 音声通信、周辺機器との接続用途で使用されます。

- ワイヤレスイヤホンをはじめさまざまな機器で普及しています。

- 移動通信システム

- いわゆる携帯回線になります。

- 1Gから始まっており、現在は5Gが普及しつつあり、将来に向け6Gの研究がされています。

まとめ

まとめ

Part 1ではデジタル回路について、Part 2ではタイミングデバイス、Part 3では通信規格について説明しました。

デジタル回路では演算をするために論理回路が使用されており、同期をとるためにタイミングデバイスが使用されています。

そして、演算したデータの送受信をするためにさまざまな通信規格が使用されています。

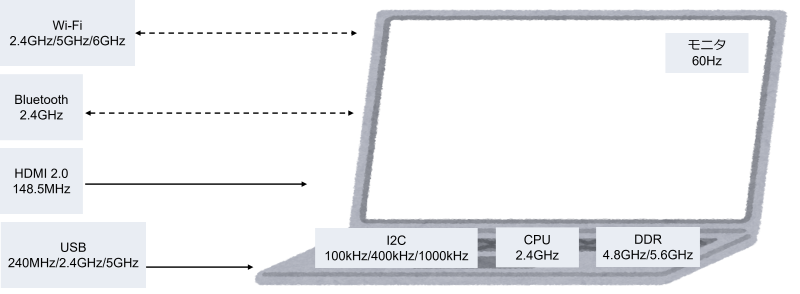

PCを例に、どのような周波数が使用されているか説明します。

PCで使用される周波数

1台のPCではさまざまな周波数が使用されています。

例)CPUの演算周波数、HDMI、USB、Wi-Fi、Bluetoothなど

そのため、複数の周波数を作る発振回路が必要になります。

クロックを整数倍にする逓倍回路(PLL)やクロック周波数を低下させる分周器などを使用することで、

任意の周波数を得ることができたり、水晶発振子の数を減らすことができます。

担当者からの一言

今回はデジタル回路の基礎として、通信について説明しました。

デジタルで動作する電子機器は、基準となる周波数を作るために、タイミングデバイスでクロック信号を作り、分周回路や逓倍回路で任意の周波数に変換しています。

そしてその周波数に基づいて論理回路(FPGAなど)でデータの処理や演算を行い、複雑な機能を実現しています。