加速度センサーの原理に基づき仕様書を徹底解説【計測ブログ】

加速度センサーの仕様は、その内部構造と動作原理から導かれています。本記事では、センサーがどのように加速度を電気信号に変換しているのかという基礎原理から、感度、共振周波数、横感度、接地といった重要スペックの意味を体系的に解説します。専門的な知識を深め、より適切なセンサー選定に繋げたい方に最適です。この解説を通じて、単なるカタログ値の比較ではなく、測定環境とセンサーの性能限界を深く理解する技術的洞察を提供します。

圧電型加速度センサーの基本原理と構造

「トランスデューサ」としての役割と圧電効果

加速度センサーは、一般的にトランスデューサ(変換器)の一種として定義されます。トランスデューサとは、ある形態のエネルギーを別の形態に変換するデバイスのことであり、加速度センサーの場合、機械的な加速度を比例した電気信号(電圧または電荷)に変換する役割を担います。

特に「圧電型」センサーの核となるのが「圧電効果」です。圧電素子(水晶や特殊なセラミックなど)に機械的な圧力やひずみが加わると、その表面に電荷が発生する現象を利用しています。

センサー内部の機械的構造(マス、圧電素子)とスペックの関係性

圧電型加速度センサーの基本的な構造は、主に以下の3つの要素で構成されています。

- マス(おもり): 慣性力を生み出す重り。

- 圧電素子: マスから加えられる力を電荷に変換する要素。

- ハウジング: これらを内蔵し、外部に取り付けるための筐体。

この構造において、センサーが加速を受けると、マスが慣性力によって圧電素子を押すか、または引き伸ばします。このマスと圧電素子の物理的な配置や材質、そしてマス自体の重さが、センサーの電気的出力と機械的入力の比、すなわち「感度(Sensitivity)」を決定づける重要な要素となります。

機械的共振点:搭載共振周波数(Mounted Resonant Frequency)の正体

共振周波数とは「センサー固有の揺れやすさ」

全ての機械的構造物には、特定の周波数で振動が極端に大きくなる「自然共振」の特性があります。加速度センサーの搭載共振周波数(Mounted Resonant Frequency)は、センサー内部のマスと圧電素子、および取り付け構造が一体となって持つ固有の共振点です。

この共振点においては、センサーの出力(感度)が最大値を示し、カタログに記載された基準感度よりもはるかに高くなります。圧電型センサーは機械的な減衰(ダンピング)がほとんどないため、この共振ピークの振幅は非常に大きくなる傾向があります。

実務における注意点:

- この共振周波数付近の振動を測定すると、信号が大きく増幅され、データが歪む(破損する)原因となります。

- そのため、この搭載共振周波数は、センサーが利用できる周波数帯域の上限を定める大まかな性能指標として機能します。メーカーは、この共振点がユーザーの測定帯域よりも十分高くなるように設計します(通常 20kHz以上)。

理想的な取り付け(Stiff Mounting)が共振点に与える影響

搭載共振周波数は、センサー本体の構造だけでなく、取り付け条件(マウンティング)に大きく依存します。

- 理想的な取り付け(Stiff Mounting/高剛性な取り付け): センサーが測定対象に極めて強固に固定されている状態。この状態では、構造の剛性が最大限に保たれ、共振周波数はカタログに記載された高い値に近づきます。

- 不適切な取り付け(例えば、緩んだネジ、厚い両面テープ): センサーと測定面間の剛性が低下し、ダンピングが増加します。これにより、共振周波数は低い周波数側へシフトし、ピークが広がる(機械的なQ値が低下する)傾向があります。

結果として、取り付け方法が不適切だと、センサー本来の周波数応答が劣化し、測定帯域内に予期せぬ感度上昇(共振)が生じるリスクが生じます。

測定精度に直結する:基準感度と周波数応答の正確な理解

基準感度(100Hz)の厳密な定義と校正証明書の役割

感度(Sensitivity)は、センサーの電気的出力と機械的入力の比であり、mV/g(IEPE型)やpC/g(チャージ型)といった単位で表されます。しかし、このカタログ値は以下の限定された条件でのみ有効な「基準」です。

|

基準条件 |

詳細 |

|

周波数 |

慣習的に 100Hz |

|

温度 |

25 ±5℃ の狭い範囲 |

|

振幅 |

5g または 10g などの一定振幅 |

この100Hzにおける感度は、基準感度(Reference Sensitivity)と呼ばれ、以下の重要な役割を果たします。

- 公称感度と公差: カタログには通常、「公称感度±公差(例: ±5% または ±10%)」が記載されます。これは、製品の感度がこの公差内に収まることを保証するものです。

- 校正証明書(Calibration Certificate)の活用: ほぼ全てのセンサーには、測定不確かさの範囲内でその個体の正確な感度を記載した校正証明書が付属しています。信号調整器やデータ収集システム(DAQ)に設定する値としては、カタログの公称値ではなく、この校正証明書に記載された厳密な感度を利用することが、最も精度の高い測定を可能にします。

周波数応答の許容変動範囲とプロットの読み方

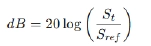

周波数応答(Frequency Response)は、基準感度(100Hz)を基準(リファレンス感度)として、センサーの全周波数範囲における感度の変動幅をパーセンテージ(例: ±10%) やデシベル(dB)で示したものです。

デシベル(dB)は、以下の式で基準感度からの感度の変化率として定義されます。

- St: 特定の周波数における感度

- Sref: 基準感度(100Hz)

公差バンドの具体的な意味:

例えば、基準感度が 10pC/g で、周波数応答が 1Hzから6kHzで ±10% と規定されている場合を考えます。この公差バンドは、この周波数範囲内において、センサーの感度が基準感度の 90% から 110% の間、すなわち 9pC/g から 11pC/g の間で変動する可能性があることを保証しています。

プロットからの感度推定:

校正証明書には、感度の変動がパーセンテージまたは dB で示された周波数応答プロットが付属することが多いです。このプロットを利用することで、特定の周波数における正確な感度を推定できます。

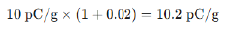

- 例: プロットが 1kHzで感度が +2\% 上昇していることを示しており、基準感度が 10pC/g であった場合、そのセンサーの 1kHz における感度は以下の通り推定されます。

このように、周波数応答の仕様を理解することで、測定周波数における感度の最大変動幅を把握し、プロットから特定の周波数での正確な感度を推定することが可能になります。

測定ノイズの最大の原因:横感度(Transverse Sensitivity)の詳細

横感度の定義と測定データへの影響

横感度(Transverse Sensitivity)は、センサーの検出軸(Sensitive Axis/Axial direction)に垂直な方向(90度)の加速度入力に対する感度です。これは軸感度(Axial Sensitivity)に対するパーセンテージ(例:最大 5%) で表されます。 理想的には 0% ですが、製造公差により必ず発生します。横感度は別名で「クロス軸感度(Cross-axis Sensitivity)」とも呼ばれます。

実環境での横感度を「ノイズ」と見なす理由

校正用のシェーカー上での試験など、完全に一方向の運動しか発生しない理想的な環境では、横感度は問題になりません。しかし、実際の構造物や機械の振動は常に複雑で、検出軸だけでなく、横方向にも運動が発生します。

- ノイズとしての作用: 横方向の運動によって生じた信号が、本来測定したい検出軸方向のデータに上乗せされて出力されます。この意図しない信号成分は、測定データにおける「ノイズ」の寄与要因として扱われます。

- 選定の基準: 複雑な振動環境や、高い測定精度が求められる試験(例:衝突試験、構造解析)においては、横感度が 5% 未満といった低横感度のセンサーを選定することが極めて重要です。

信号の歪みを防ぐ:振幅直線性(Amplitude Linearity)と高振幅測定

振幅直線性の定義と非直線性の表記方法

振幅直線性(Amplitude Linearity)は、センサーの出力がその定格振幅範囲全体(例:0g から 2000g)で、理想的な直線応答からどれだけ逸脱するかを示す指標です。これは「振幅非直線性」として定義されます。

直線性の仕様には複数の表記方法があります。

- 読み取り値のパーセンテージ(% of reading):

- 例:「全スケール範囲で±1%」。これは、振幅範囲のどの点においても、感度が±1%以上変動しないという、最も厳しい許容差です。

- 区分的な表記(Piecewise):

- 例:「0gから2000gの範囲で500gごとに感度が1%増加」。この場合、最大振幅点(2000g)では、最低振幅点から最大4%も感度が変化する可能性があることを意味します。

高振幅で発生する信号歪み(相互変調歪み)

直線性のエラーは、特に高振幅の加速度を測定する際に信号の歪みを引き起こします。

- 相互変調歪み(Intermodulation Distortion): 複数の振動周波数が同時に存在する場合、振幅非直線性の影響により、センサーの出力信号に元の入力には存在しなかった新しい周波数成分(和や差の周波数)が生成される現象です。

- この歪みはデータの信頼性を著しく損なうため、高い加速度レベル(例:衝撃試験)で正確なデータを取得するためには、優れた振幅直線性を持つセンサーが不可欠となります。

安定した信号伝送のための電気的仕様:極性と接地

出力極性(Output Polarity)とモーダル試験での重要性

出力極性は、特定の加速度方向に対する出力信号の方向(正または負)を定義します。一般的な慣習として、センサーの取り付け面に向かう加速(圧電素子を押す方向)に対して、出力信号が正方向(Positive going)になるように設計されています。

実務における重要性(構造解析):

- 構造物の振動挙動を解析するモーダル試験では、多数のセンサーの計測データを組み合わせて、構造の各点がどのような方向・位相関係で動いているか(加速度ベクトル)を把握します。

- もしセンサーの極性理解を誤ると、位相が180°反転して解釈され、構造が「ねじれている」のか「並進している」のかといった構造挙動の理解そのものを誤ることにつながります。

グランドアイソレーション(接地分離)のタイプとグランドループ対策

加速度センサーは電気デバイスであり、信号のグランド(接地)リターンパスの取り扱いが測定の信頼性に直結します。不適切な接地は、環境中の電磁ノイズや電源系の共通インピーダンスを通じて、測定データにノイズを発生させるグランドループを引き起こします。

メーカーが採用する主な接地方式とアイソレーション対策は以下の通りです。

|

接地方式 |

説明 |

グランドループ対策の必要性 |

|

ケース接地型 |

センサーの筐体(外側ケーシング)が内部の信号グランドに接続されているタイプ。 |

測定対象構造物が接地されている場合、絶縁マウントアダプタが必須。 |

|

マウント面絶縁型 |

センサー筐体はグランド接続だが、取り付け面に硬質アルマイト層などの絶縁材が施され、構造体からの電気的接続が隔離されているタイプ。 |

通常は絶縁アダプタ不要だが、ケーブルやコネクタの取り扱いに注意。 |

|

完全絶縁型 |

センサーの筐体とコネクタが、内部の信号グランドから完全に電気的に分離されているタイプ。 |

ジェットエンジン、ガスタービンなど、ノイズ環境が厳しい過酷環境用。最高のノイズ耐性。 |

まとめ:原理を知ることで見えてくるセンサー選定の視点

本記事では、圧電型加速度センサーが持つ基本的な「トランスデューサ」としての原理から、感度、共振、そして横感度、直線性、接地といった主要な仕様がどのように決定され、測定結果にどのような影響を与えるかを解説しました。

センサー選定の際は、単にカタログの最大値・最小値を見るだけでなく、以下の観点から総合的に評価することが、信頼性の高い測定データを得るための鍵となります。

|

仕様項目 |

原理に基づく選定の視点 |

|

感度・周波数応答 |

基準感度だけでなく、測定周波数帯域全体での感度変動(±%)が、許容できるデータ誤差範囲内に収まるか。また、校正証明書の値を利用し、DAQシステムへの正確な設定を行う。 |

|

搭載共振周波数 |

測定対象とする最大の振動周波数から、共振周波数が十分離れているか(通常、測定最大周波数の5倍以上が望ましい)。 |

|

横感度 |

測定環境における横方向の振動成分の可能性を考慮し、横感度(Axial Sensitivityの%)が低いセンサーを選択する。 |

|

振幅直線性 |

高振幅の測定を行う場合、振幅非直線性のスペックを確認し、信号歪み(相互変調歪み)の発生リスクを評価する。 |

|

接地(グランド) |

設置環境(ノイズ源やアースの状態)に応じて、適切なグランドアイソレーション方式を選択し、グランドループによるノイズ混入を防ぐ。 |

結論として、加速度センサーの仕様は、センサーの内部で起きている物理現象と電気的処理の限界を表しています。この原理を理解することが、適切なセンサー選定と、取得したデータの正確な解釈に不可欠になります。