測定用マイクロホンの校正とは? 【計測ブログ】

確度の高い音響測定を実現するには、単にマイクロホンを使用するだけでなく、その校正原理を深く理解することが不可欠です。本記事は、音響計測のプロフェッショナル、特に開発エンジニアや計測技術者向けにお役立ていただける情報をご提供いたします。絶対感度を確立するピストンホン校正から、周波数応答を決定する静電アクチュエータ法の詳細な物理原理まで技術的に解説を行います。

「GRAS 測定マイクロホン」の紹介はこちら

「GRAS ホワイトペーパー」の紹介はこちら

「GRAS社マイクロホンについて よくあるご質問」の紹介はこちら

「GRAS|ピストンホンシリーズ」の紹介はこちら

1. マイクロホン校正の二大要素:レベル校正と周波数特性校正

測定用マイクロホンの校正は、大きく分けて二つの要素で構成されています。この二つの校正を正しく理解し、実施することで、初めて「信頼できる測定データ」を得ることが可能になります。

1-1. レベル校正:感度を決定する互差校正、比較校正、ピストンホン校正の比較

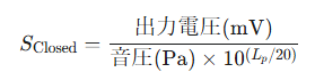

レベル校正の目的は、マイクロホンの絶対的な感度(入力音圧信号に対する出力電圧信号の関係)を決定することにあります。レベル校正には主に以下の3種類があり、それぞれ精度とコスト、実用性が異なります。

|

校正法 |

概要 |

精度・コスト |

実用上の位置づけ |

|

互差校正 |

相互に感度を比較し、絶対値を決定する。最も正確。 |

最高精度、高コスト、精巧な設備が必要 |

基準となるマイクロホン(リファレンス)の感度決定に用いられる。 |

|

比較校正 |

既知の基準マイクロホンと比較して感度を決定する。 |

互差校正に次ぐ精度、中コスト |

信頼性の高い機器を用いて確立しやすく、実用性が高い。 |

|

ピストンホン校正 |

精密なピストンホン(既知の音圧レベル発生源)を用いる。 |

高い信頼性(約0.1dBの精度)、低〜中コスト |

現場での信頼性チェックや、日常的な閉回路感度測定に広く使われる。 |

このうち、現場の日常的な検証や比較校正の基礎として、ピストンホン校正が広く用いられています。校正周波数は、マイクロホンの低周波カットオフ周波数よりも高く、自由音場型マイクロホンの音圧周波数応答が低下し始める周波数よりも低い250Hzが一般的に選択されます。

1-2. ピストンホン校正の物理的動作原理と精度(0.1dB)

ピストンホンは、密閉されたカプラー(結合器)内でピストンを既知の速度で往復運動させることにより、明確な体積変位を生じさせ、その結果、音圧レベルを発生させるメカニズムに基づいています。

ピストンホン校正の信頼性の理由:

- 安定した音源: 機械的なシステムに基づいているため非常に安定しており、信頼性が高い。

- 均一な音圧: 250Hzの音響信号は波長が長いため、カプラー内の音圧レベルが均一になりやすい。

- 絶対値の信頼性: 精密な気圧計を併用し、大気圧による音圧レベルの変動を補正することで、信頼性の高い絶対音圧レベル(例:8 dB re. 2✕10^-5 Pa)を得ることができます。

この閉回路感度は、特定のマイクロホンとプリアンプの組み合わせ(負荷条件)に対してのみ有効です。

本校正ではピストンホン以外に音響校正器が使用される場合もあり、ピストンホンと音響校正器の違いを理解することも重要となります。違いについては下記マイクロホンFAQページのQ.11でご紹介しています。

2. 周波数応答測定の核心:静電アクチュエータ法の完全解説

周波数特性校正では、マイクロホンの感度が周波数によってどのように変化するかを測定します。音響測定の精度を担保するためには、特別な音響設備を必要としない静電アクチュエータ法が非常に有効です。

2-1. 静電アクチュエータによる音圧発生の物理モデル

静電アクチュエータは、マイクロホンの振動板(ダイヤフラム)に近接して平行に取り付けられた導電性の剛体プレートです。

1.物理的構造: プレート(アクチュエータ)とマイクロホンの筐体の間に電圧を印加することで、ダイヤフラムに静電的な力を作用させます。

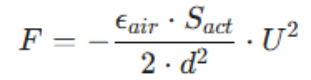

2.作用する力 F: 印加された電圧 U により、ダイヤフラムに作用する力 F は、電圧の二乗に比例します。

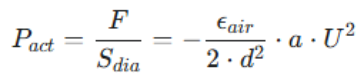

3.発生する音圧 P: この力 F は、ダイヤフラムに作用する音圧 P act に相当します。

(ここで、εair は空気の誘電率、Sact はアクチュエータ面積、Sdia はダイヤフラム面積、d は距離、aは有効面積比です。)

2-2. DC電圧と交流信号の重畳:高調波成分の技術的考慮

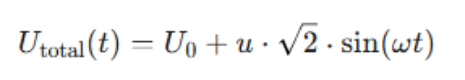

実際のアクチュエータ測定では、静電電圧として直流電圧 U0 に交流信号 u を重畳して使用します。

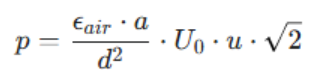

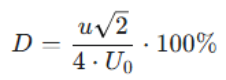

この結果、マイクロホン上で静電的に発生する音圧信号 p(t) のうち、測定の対象となる基本周波数成分 p は、以下のように与えられます。

技術的考慮点:

- 静電圧と出力: 出力信号は静電圧 U0 に比例し、距離 d の二乗に反比例します。最大の出力信号を得るには、U0 を最大化し、d を最小化する必要がありますが、ショートの危険性を考慮する必要があります。

- 2次高調波成分: この手法では、基本波成分の他に2次高調波成分が発生します。その比率 D は、静止電圧を下げると大きくなるため、高品質な測定のためには適切な電圧設定が重要です。

3. 測定環境に依存しない周波数応答の検証とS/N比の改善

静電アクチュエータ法は、音響測定設備(無響室など)を必要とせず、通常の環境で周波数応答を測定できるという実用上の大きな利点があります。

3-1. 正弦波掃引モードと離散フーリエ変換によるノイズ影響の低減

実際の測定セットアップでは、信号生成・解析用のPCまたはアナライザを使用します。

S/N比改善のための工夫:

- 正弦波掃引モード: アナライザを正弦波掃引モードで使用し、一連の正弦波信号を生成します。

- 離散フーリエ変換 (DFT): アナライザは、出力ジェネレータによって生成された周波数の入力信号のみを離散フーリエ変換で順次分析します。

- ノイズ排除: この機能により、2次高調波の寄与やバックグラウンドノイズの寄与が大幅に低減されます。これにより、特別な遮音試験室がなくても、安定した周波数応答測定が可能となるのです。

典型的には、100 Hzから20 kHzまでの60のテスト周波数を含む測定は、30秒以内という短時間で完了できます。

3-2. 音圧応答から自由音場応答への変換:補正係数の役割

静電アクチュエータ法で測定されるのは、あくまでマイクロホンの振動板に直接作用する圧力変化に対する応答、すなわち音圧応答です。しかし、実際の音響測定で一般的に使用されるのは、自由音場応答や拡散音場(ランダム入射)応答です。

これらの3つの応答は相互に関連しており、一般的な手順では以下の変換を行います。

音圧応答→ 自由音場応答

音圧応答に、マイクロホンメーカーから提供される特定の自由音場補正係数を加えることで、自由音場応答を算出します。この補正係数は、マイクロホンの種類ごとに設定されており、個々のマイクロホンが同一であるという前提のもとに適用されます。

まとめ:校正原理の理解が「信頼できる測定」を保証する

測定用マイクロホンの校正は、単なる機器の儀式ではありません。ピストンホン校正による絶対感度の確保、そして静電アクチュエータ法による広帯域にわたる周波数特性の検証は、御社の製品開発や品質管理の根幹を支える「測定の信頼性」を保証する技術です。

これらの原理と手法を深く理解し、適切な検証体制を構築することは、開発エンジニアとしての専門性(Expertise)を高めることにつながります。測定の確度をさらに高めるための包括的な校正システム(例:G.R.A.S. 90CA)の導入や、具体的な測定セットアップに関するご相談がありましたら、ぜひお声がけください。

GRAS 測定マイクロホン

本ページではGRAS社マイクロホンの製品ページ、技術ページ、ホワイトペーパーなど、弊社がご用意しているGRAS関連のWebページをまとめてご紹介します。

GRAS ホワイトペーパー

GRASの技術や製品、導入事例など様々なホワイトペーパーをダウンロードいただけます。

ぜひご活用ください。

GRAS社マイクロホンについて よくあるご質問

こちらのページではお客様よりお問い合わせの多いご質問および回答を記載しております。

その他ご質問がございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

GRAS|ピストンホンシリーズ

GRAS社のピストンホンは3種類あり、それぞれマイクロホンを校正することができますが、必要な付属品や精度、価格帯などに違いがあります。

本ページではピストンホン3種類の違いを記載しております。

マルチ音響校正器 42AG

42AGはマイクロホンや騒音計を校正するためのIEC 60942 class1に準拠した音響校正器です。

現場で使用することを想定し、様々なマイクロホンに対応した音響校正器になります。

※42AGは42ABの後継機種になります。