はじめてのモータ・ドライバ

モータってどんなもの?

「世界の総電力の約半分はモータにより消費する。」といわれるなかで、モータの高効率化は世界的電力不足に対応する最も効果的な施策といわれています。

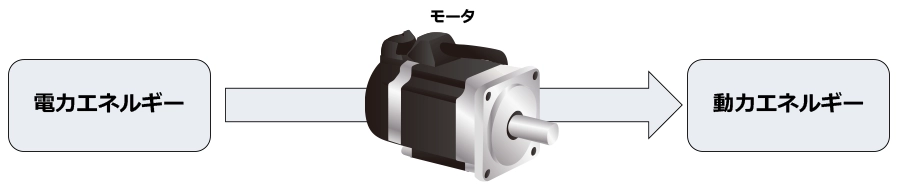

モータとはいろいろなエネルギーを受けて、それを動力エネルギーに変える装置、つまり「原動機」のことです。今回はその中でも身近な電化製品でよく使用されている、電力エネルギーで動作する「電動機」に分類されるモータを簡単・高効率で駆動させるモータ・ドライバについて説明します。

モータってどうやって動くの?

基本の原理としては、磁石が持っている「異なる極は引き合い、同じ極は反発する」という特長を利用します。

この「引き合う・反発する」ための磁力を発生させるために、電気エネルギーを使う時は電磁石を利用します。

モータは電磁石と磁石を組み合わせて電力エネルギーを動力エネルギーに変換しています。

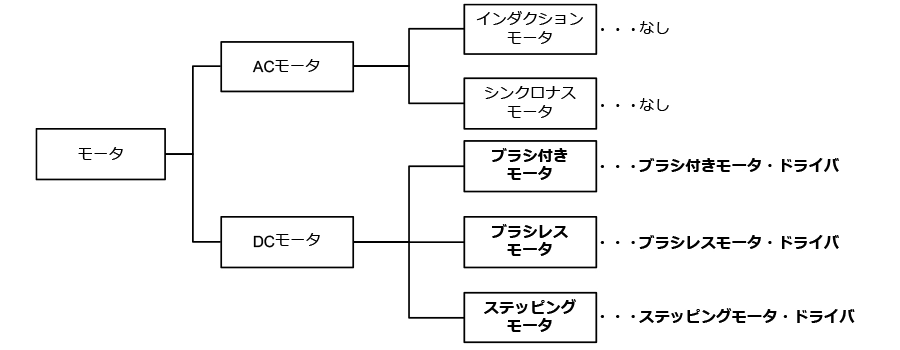

モータの種類

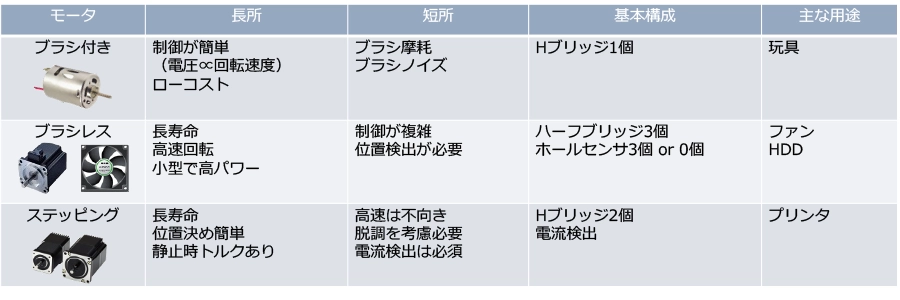

モータにはAC,DCモータがあり、今回説明するモータ・ドライバICはDCモータでのみ用意されています。

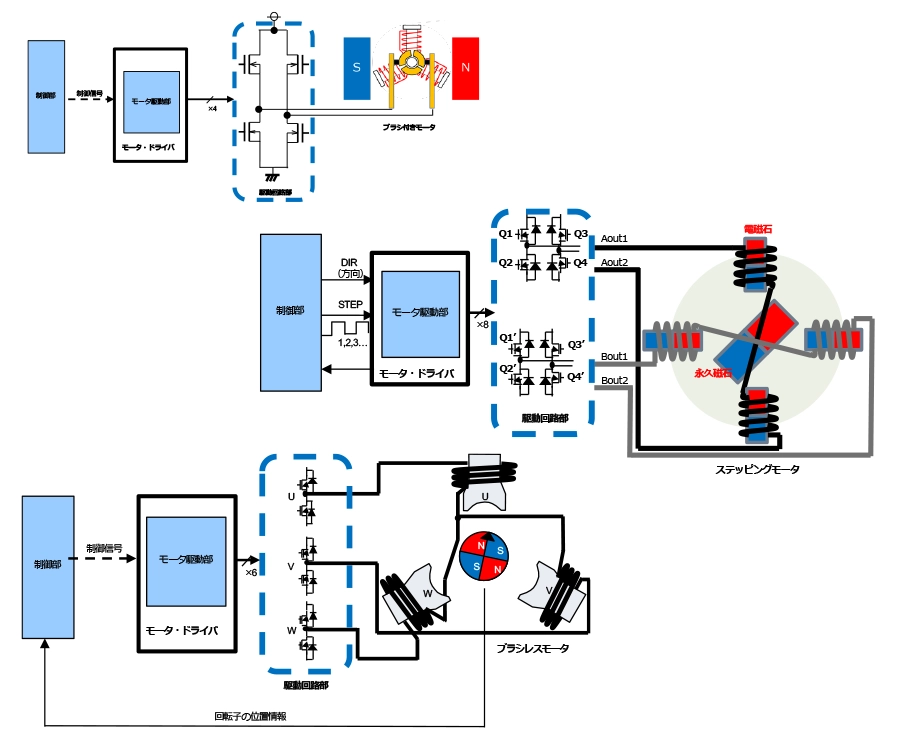

DCモータにはブラシ付き、ブラシレス、ステッピングの3つのモータがあります。

それぞれ駆動回路部が異なるため、モータ・ドライバもそれぞれのモータに合わせて作られています。

DCモータそれぞれの長所と短所について記載します。

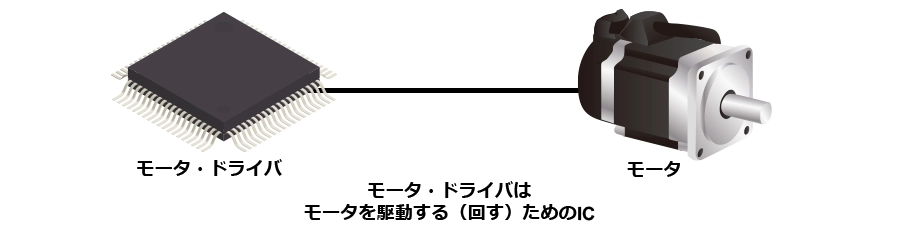

モータ・ドライバとは?

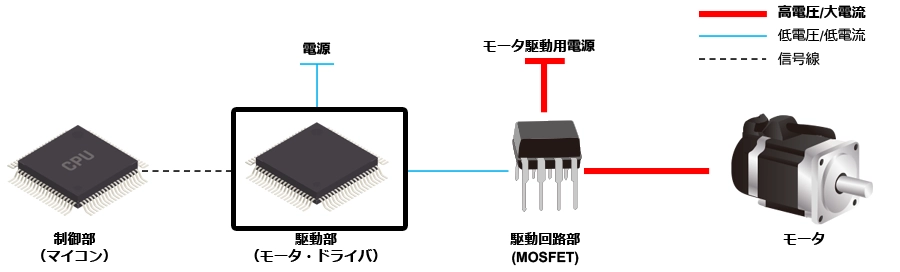

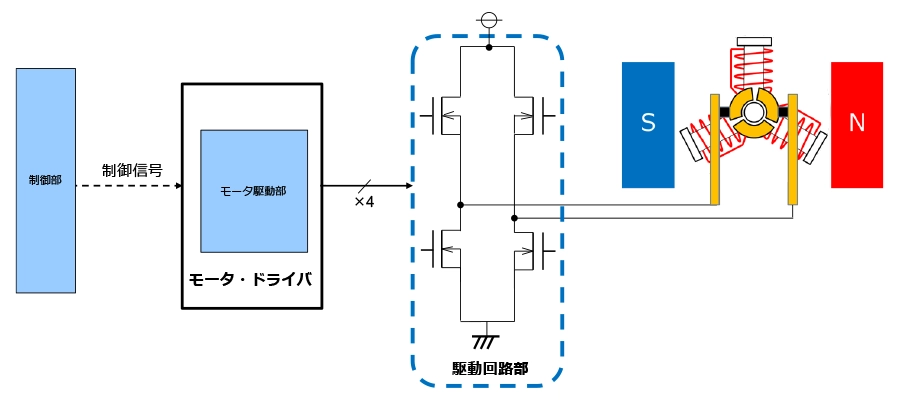

モータ・ドライバはDCモータに流れる電流の量や向きなどを制御するICの一種です。

モータを駆動(ドライブ)するのに特化したICのため、モータ・ドライバと呼ばれています。

モータ・ドライバはマイコンからの制御信号に応じて駆動回路部を制御し、モータに流す電流や電圧・方向・タイミングなどを制御し、さらに異常の監視・保護をしながらモータを駆動します。

なぜモータ・ドライバが必要なのか?

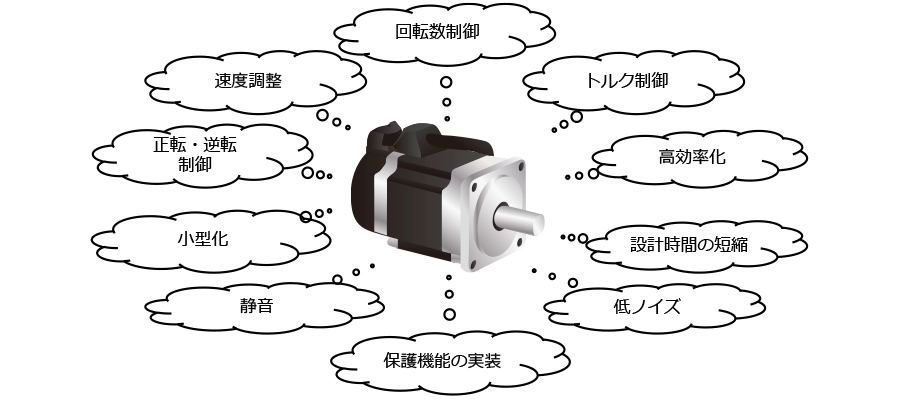

モータを回すには用途に応じてさまざまな課題を考慮する必要があります。モータ・ドライバはこれらの課題を簡単に解決でき、さらに設計工数や部品点数を大幅に減らすことができます。

ブラシ付きモータ・ドライバ

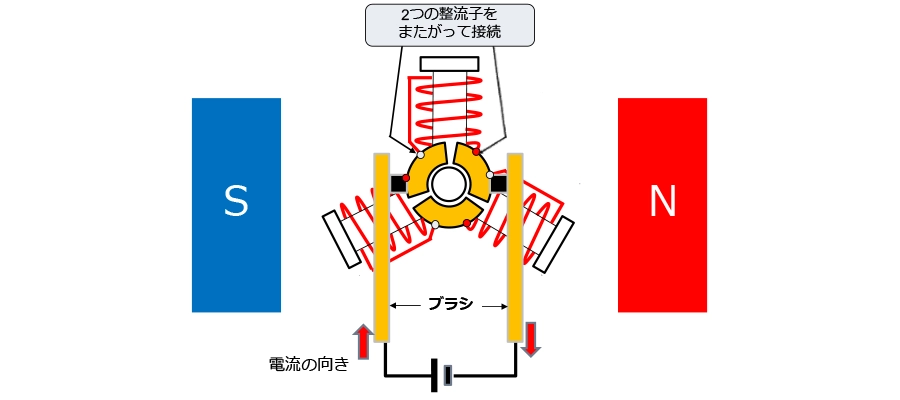

整流子とブラシが接触すると回転体部分が磁極化し、永久磁石と引き合う(反発する)ことで回転します。

ブラシに電流を流すだけで簡単にモータを回すことができます。

ブラシ付きモータの場合、ブラシに流す電流の向きを変えるだけで正転・逆転を決定できるため駆動回路部はMOSFETを4つ使用したHブリッジの構成が基本となっています。

Monolithic Power Systems社(以下、MPS社と表記)の MP6515 を例にブラシ付きDCモータの動きを見てみましょう。

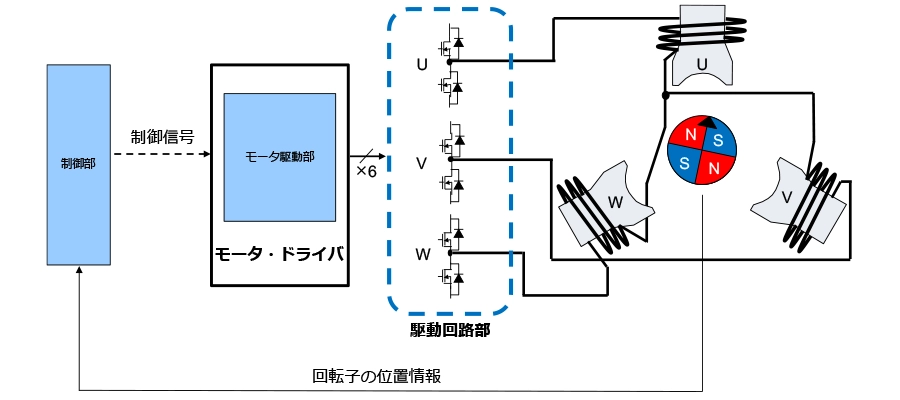

ブラシレスモータ・ドライバ

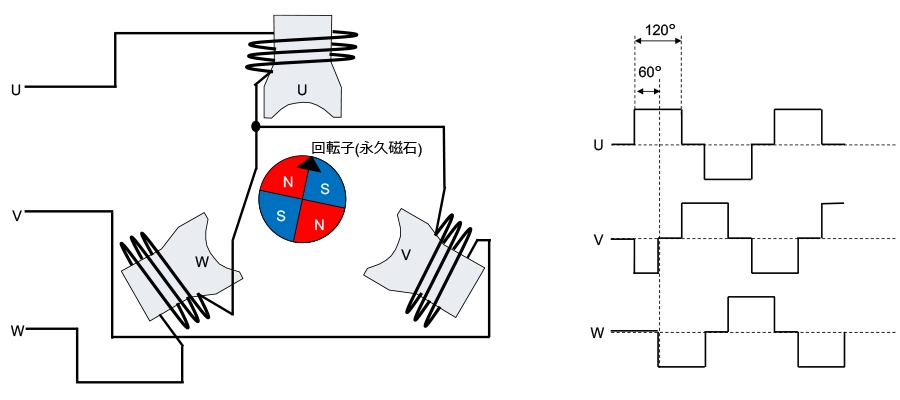

回転子の磁極を引き付けるように電磁石の磁極を変化させ、回転子を回転させます。電磁極の磁極を電子的に制御する必要があるため、ブラシレスモータでは回転子の位置検出が必須になります。

ブラシレスモータは各電磁石に電流を流すタイミングを制御します。

また、逆転の場合は電流の向きを変更する必要があるため、駆動回路部はハーフブリッジを3つ使用した構成になっています。

MPS 社の MSM942038 評価キットで動きを見てみましょう。

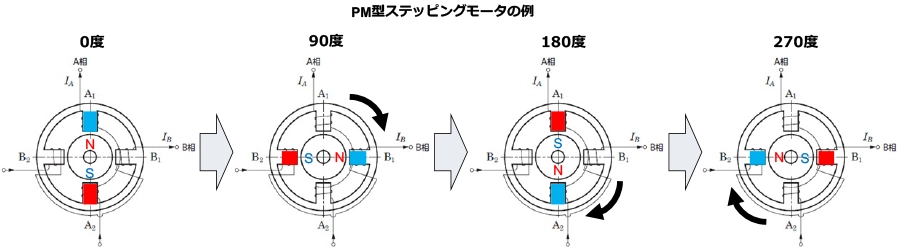

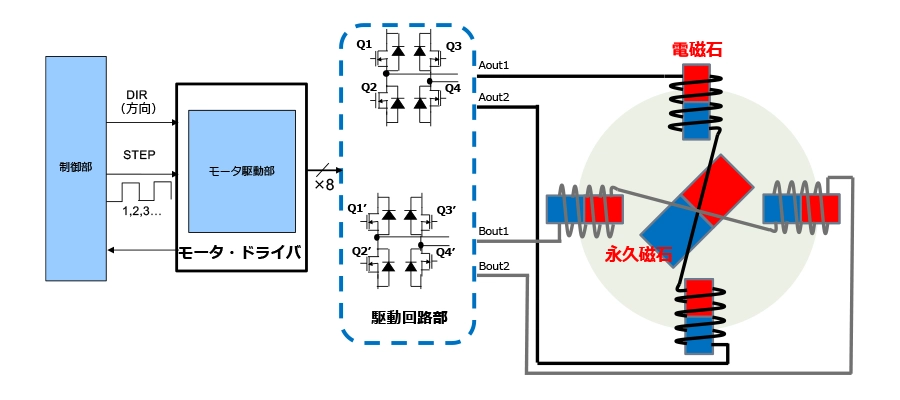

ステッピングモータ・ドライバ

回転子の磁極を引き付けるように電磁石の磁極を変化させ、回転子を回転/固定させます。

ステップごとにステータの極性を変化させることで、決められた角度だけ回転させることができます。

ステッピングモータでは1相につきHブリッジ(MOSFET4つ)回路を1つ使います。

一般的なステッピングモータでは2相構成が基本となるため、ステッピングモータ・ドライバは2つのHブリッジを制御する必要があります。

MPS 社の MP6520 を例にステッピングモータの動作を見てみましょう。

まとめ

モータの種類ごとに用意されたモータ・ドライバを用いれば簡単にモータを回すことができ、複雑な設計や面倒な制御もモータ・ドライバにおまかせできるので、モータと一緒に専用のモータ・ドライバも検討してみてはいかがでしょうか。